【保存版】シリーズは、筆者であるツベルクリンが色々なジャンルの有益かつ無益な情報を書いていくシリーズ記事です。今回のテーマは『中高生のための分かりやすい憲法改正講座』です。

このブログを好き好んで読んでいる方たちなんて、政治の事ちっとも分かってない人ばかりじゃないですか(*'ω'*)。そんな方々のために、元中学校社会科教師である私が、中学生や高校生でも理解できるように、政治問題について説明していこう、っていうのがこの記事の趣旨です。

様々な政治問題の中から、今回は憲法改正について取り上げます。出来る限り分かりやすく(でも「衆議院」とか「参議院」とか言葉は知ってるよね?レベルで)解説していきますので、よろしくお願いしますね。

<目次>

憲法改正の手順

『そもそも憲法ってどうやって改正するの?』っていう疑問について、手順とか段取りを説明していきます。改正の手順に関しては、実は憲法にきちんと書いてあります。憲法の第96条を引用します。

「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」

発議(はつぎ)とは、国会議員が議案を提出して審議を求めることをいいます。改正の手順の第1段階は、憲法のどの部分をどのように改正するのか示した「改正原案」を国会に提出するところから始まります。

改正原案を提出するルートは2通りあります。

「議員提出」ルート

国会議員が原案を、衆議院か参議院に提出します。衆議院に提出する場合100人以上、参議院に提出する場合50人以上の議員の賛同が必要です。

「憲法審査会」ルート

衆議院と参議院に、それぞれ設けられた憲法審査会が国会に提出します。

憲法審査会とは、憲法について議論する専門の機関のことです。衆議院と参議院両方に設置されていて、メンバーは国会議員の中から選ばれます。

衆議院の憲法審査会メンバー

参議院の憲法審査会メンバー

↓ 審査会の会議はこんな感じ

出典:衆院憲法審査会・発言の要旨(2023年4月20日):東京新聞デジタル

審査会のメンバーには様々な政党の議員が参加しています。様々な政党の議員が参加していますが、その政党比率は衆議院参議院それぞれの国会議員の政党比率とほぼ同じように設定されています。例えば、A党の衆議院の議員比率が50%だったら、A党の憲法審査会に選ばれる審査会メンバー比率もだいたい50%だということです。

国会に提出された改正原案は、国会の本会議において説明や質疑応答が行われます。その後、衆参それぞれの憲法審査会で審議され、審査会の採決で過半数を超えれば、国会の本会議に再度提出され、国会議員全員による採決が採られます。

衆議院と参議院、両方の本議会においてすべての国会議員の3分の2以上の賛成で可決されると、国会が憲法改正の発議を行い、国民投票にかけられます。国民投票は可決後60日後から180日以内に行うと決められています。なぜ最低60日間は実施までの期間を空けるのかと言えば、憲法改正案の内容を国民に広く知ってもらうための期間なのです。

国民投票では、通常の選挙と同じく18歳以上の日本国籍を持つ人全員に投票の権利が与えられます。国民投票において投票総数の過半数以上の賛成があった場合、国民の承認が得られたものとみなされ、新しい改正案が公布されます。

段取りをイラストにまとめるとこんな感じになります

出典:憲法改正の場合の手続きは - みんなとわたしの憲法 NHK

改憲勢力と護憲勢力

国会議員の多くは自民党や立憲民主党といった政党(同じ考えを持つ人々が集まって作った政治グループ)に属しています。政党によって憲法改正に賛成するのか反対するのか、考え方が異なります。

憲法改正に前向きな人々を改憲勢力、改正に反対する人々を護憲勢力(非改憲勢力)、と私は呼んでいます。主要な政党別に見てみるとだいたい以下のように分類できます。

改憲勢力→自民党・公明党・日本維新の会・国民民主党

非改憲勢力→立憲民主党・共産党・れいわ新選組・社民党

※参政党は改憲ではなく一から新しく憲法を作り直すべきと主張しています

よく選挙後に、勝利ラインとして挙げられるのが「改憲勢力が全体の議席の3分の2以上の議席を獲得できたか?」という点です。というのも、先ほど説明したように憲法改正案が国会で審議された際に、その改正案を可決するためには全ての議員の3分の2以上の賛成が必要だからです。逆に言えば、護憲勢力から見れば、全体の議席の3分の1以上の議席を獲得すれば、とりあえず憲法改正案の可決は阻止できる、ということになります。

定められている衆議院の議員の定員は465人、参議院の議員の定員は248人です。すなわち各院の3分の2ラインは

衆議院:310人

参議院:166人

となります。

例えば、自民党が昭和時代にずっと憲法改正が出来なかった理由は、当時の最大野党であった社会党が他の非改憲勢力と組んで議席の3分の1以上を常に確保していたからです。そのような状態では、たとえ憲法改正案の原案を国会に提出したところで、否決される結果となったことでしょう。

2025年7月現在、衆議院と参議院の改憲勢力と非改選勢力の勢力図ですが以下の通りになっています。

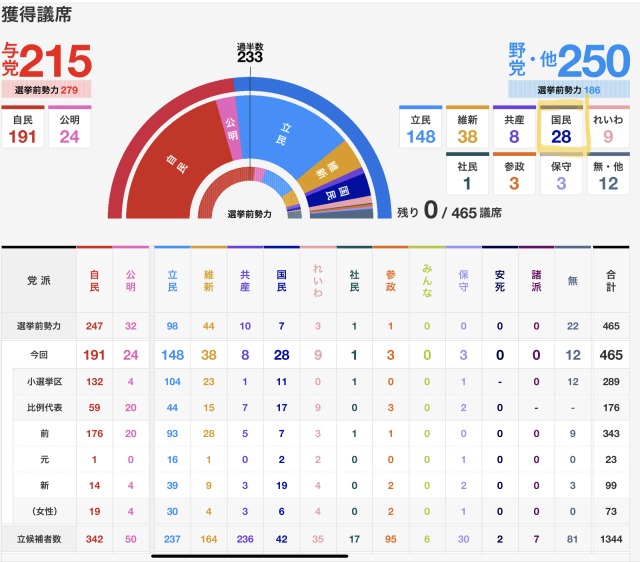

まずは衆議院の方から。衆議院は2024年に選挙が行われました。

出典:第50回衆議院選挙2024の振り返りと国民民主党への期待 - 榎本あゆみ(エノモトアユミ) | 選挙ドットコム

憲法改正に前向きな議員(自民党・公明党・維新の会・国民民主党)の数を合わせると281人になります。3分の2ラインである310人に届いていません。

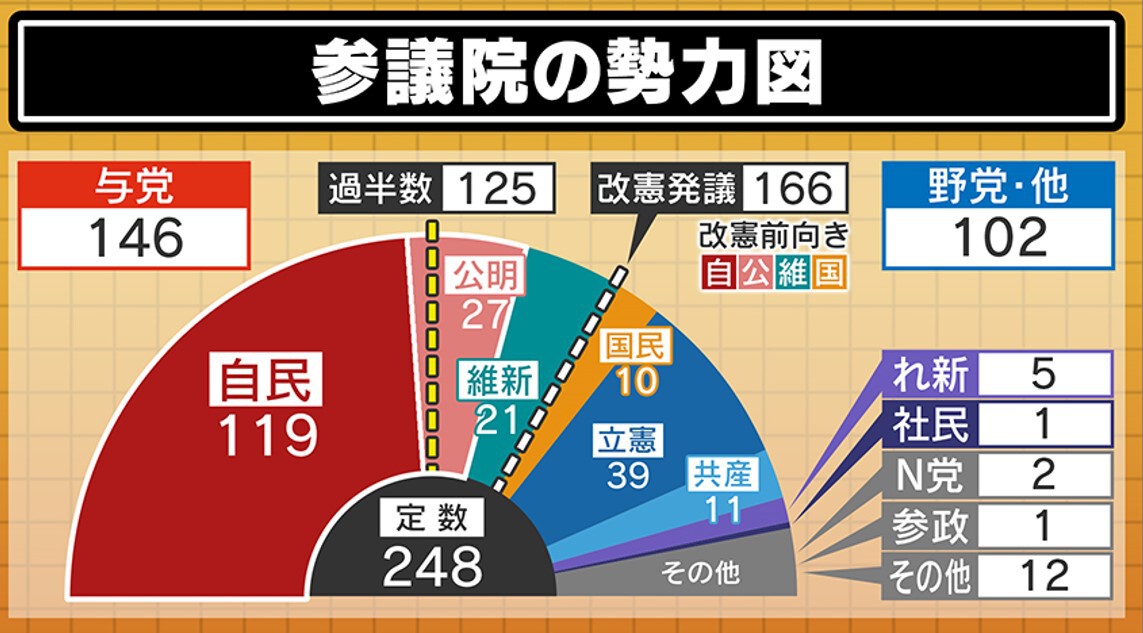

続いて参議院です。参議院は2022年に選挙が実施されました。

出典:情報ライブ ミヤネ屋|記事|【独自解説】参院選で改憲勢力3分の2超、安倍元首相の悲願“憲法改正”は行われるのか?専門家「何をするかが問題、4党足せばという話ではない」|読売テレビ

憲法改正に前向きな議員の数を合わせると177人です。3分の2ラインが166人ですのでそのラインを超えています。

つまり、2025年7月現在、衆議院では憲法改正に前向きな議員の数が3分の2を超えていないので、今この状態での憲法改正の可能性はほぼ0だということになります。仮に憲法改正の原案を国会に提出したとしても、賛成票は3分の2を超えないと考えられます。

憲法改正の可能性があった時期もある

出典:【図解】過去の衆院選 主な政党の議席の変遷(Yahoo!ニュース オリジナル THE PAGE)

では、今までに衆議院も参議院も両方、憲法改正に前向きな改憲勢力の国会議員が国会全体の3分の2以上を占める時期はなかったのでしょうか?結論を言えば、自民党が民主党から再び政権を奪回した2012年以降だけで見ても数年間はそのような時期がありました。

2012年以降、衆議院と参議院でそれぞれ改憲勢力が全議員の3分の2以上を占めていた時期は以下の通りです。

衆議院→2012年~2024年

参議院→2016年~2019年、2022年~現在(2025年参議院選挙前)

この両方が被る時期、すなわち「2016年~2019年」「2022年~2024年」の期間は、衆議院も参議院も両方、改憲派が全議員の3分の2以上を占めていたことになります。数の理論から言えば、もしこの時期に改憲派が憲法改正案を国会に提出し、審議の上採決されていたら、改正案は可決されていた可能性が非常に高く、国民投票まで進んだと思われます。

なぜ憲法改正が出来なかったのか?

前章でお伝えした通り、衆議院も参議院も両方改憲勢力が3分の2以上を占め、憲法改正の前提条件が整った時期もありました。しかしながら、これまでに憲法改正が実施されたことは無く、そもそも憲法改正の国民投票も実施されたこともなく、そればかりか憲法改正案の採決が国会で行われたこともありません。これは一体どうしてでしょうか?

これに対する問いに簡潔に答えるとすれば、"改憲派の中で改正案がまとまっていないから"ということになります。

憲法改正と聞くと、まず最初に浮かぶのは第9条だと思います。ここで日本国憲法の9条を引用してみます。

日本が戦後平和だったのは憲法第9条のおかげか?

第9条以外の憲法改正論

- 新しい人権はすでに憲法に根拠づけられており含まれているものだ

- 憲法は時代に合わせて対応できるよう、当初から大きな枠組みで作られている

- 憲法を変えるのではなく具体的なルールを定めた法律を制定するべきだ