【新聞で読む昭和史】シリーズは、昭和時代に起こった事件や事故を当時の新聞記事を見ながらご紹介してくシリーズ記事です。今回は、1963年(昭和38年)5月3日に発生した『三河島列車二重衝突事故(三河島事故)』を取り上げます。

このシリーズは当ブログ初登場です。まあ、企画内容としては【時には昔の雑誌を…】シリーズのスピンオフ的シリーズではあります。

よくyoutubeとか見てると"昭和の事件をゆっくり解説"みたいな動画って結構あるじゃないですか(*'ω'*)

↑ゆっくり解説系動画に出てくるコイツらを見たことある方は、たぶんネットのやり過ぎなので今すぐスマホを投げ捨ててください(๑・̑◡・̑๑)

当シリーズは当時の新聞記事をなぞりながら事件事故を解説していく、みたいなより学問的と言うかファンキーというか、まあマニアックなやつです。

【時には昔の雑誌を…】シリーズもそうですが、記事の目的として、紙の資料をネットに落とし込むことで、ネット上で資料保存が出来る、という崇高な気持ちでやっています(∩´∀`)

今回は1963年(昭和38年)5月3日に発生した列車衝突事故である三河島事故について、当時の新聞記事を基に解説していきます。三河島は東京の地名であり、現在もJR三河島駅が当時と同じ場所に存在しています。

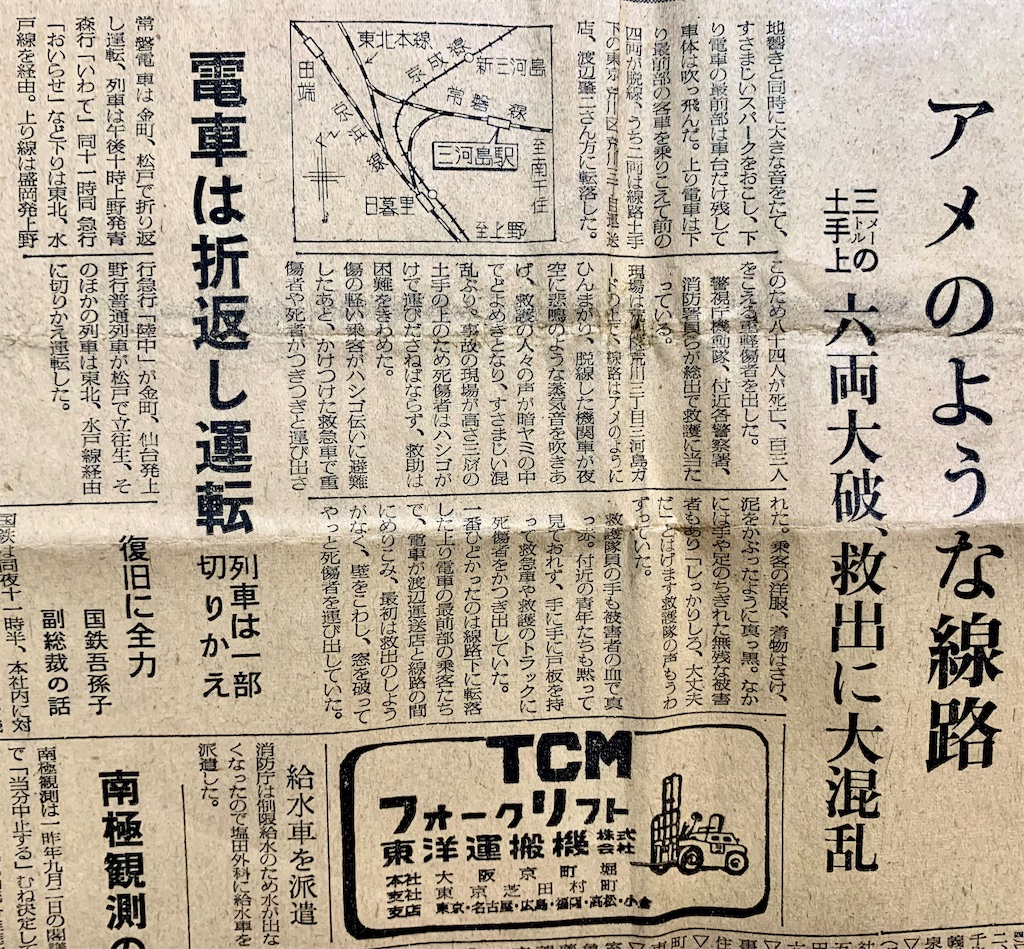

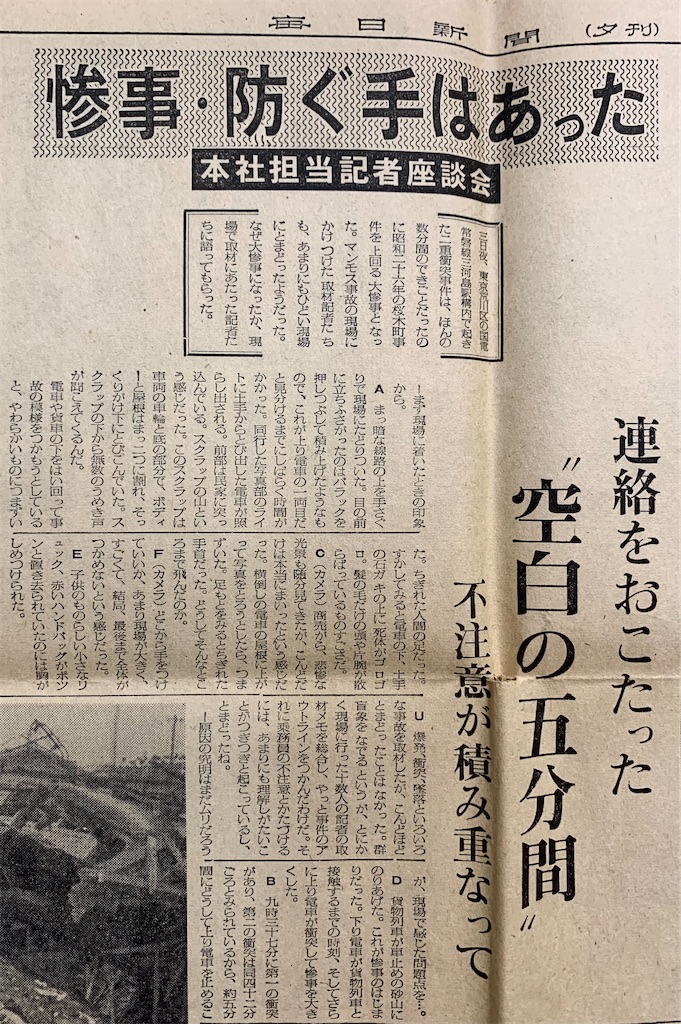

いわゆる「国鉄戦後五大事故」の1つに数えられている大きな事故です。今回は、事故の翌日(1963年5月4日)に発行された毎日新聞夕刊を引用しながら事故の解説をしていきます。

※記事の文章をそのまま引用しながら、途中で<解説>を挟んでいきます

※私が所有している新聞をそのままスマホで写真撮ってアップしているので、新聞の折り目などがあって見にくいですけどもご了承ください

※昭和期の新聞記事は現在と違って凄惨な写真を平気で掲載したり、生々しい表現が出てきたりと時代を感じることも多いです。今回の記事では遺体等は写っていないと思いますが(白黒なので分かりにくい)、【微閲覧注意】としておきます。

<目次>

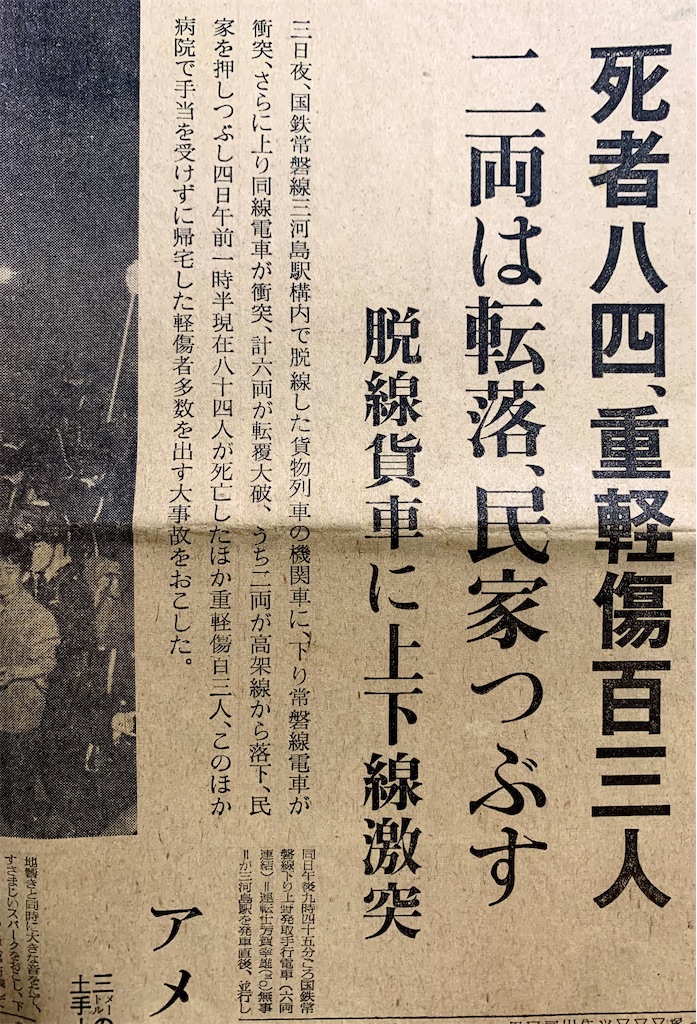

一面トップ記事

【常磐線三河島で国電二重衝突】

死者八十四、重軽傷百三人

二両は転落、民家つぶす

脱線貨車に上下線激突

三日夜、国鉄常磐線三河島駅構内で脱線した貨物列車の機関車に、下り常磐線電車が衝突、さらに下り同線電車が衝突、計六両が転覆大破、うち二両が高架線から落下、民家を押しつぶし、四日午前一時半現在八十四名が死亡したほか重軽傷者百三人、このほか病院で手当てを受けずに帰宅した軽傷者多数を出す大事故を起こした。

<解説>

死傷者数はあくまで事故翌日時点での数。最終的には死者160名、負傷者358名を出す大惨事となりました。

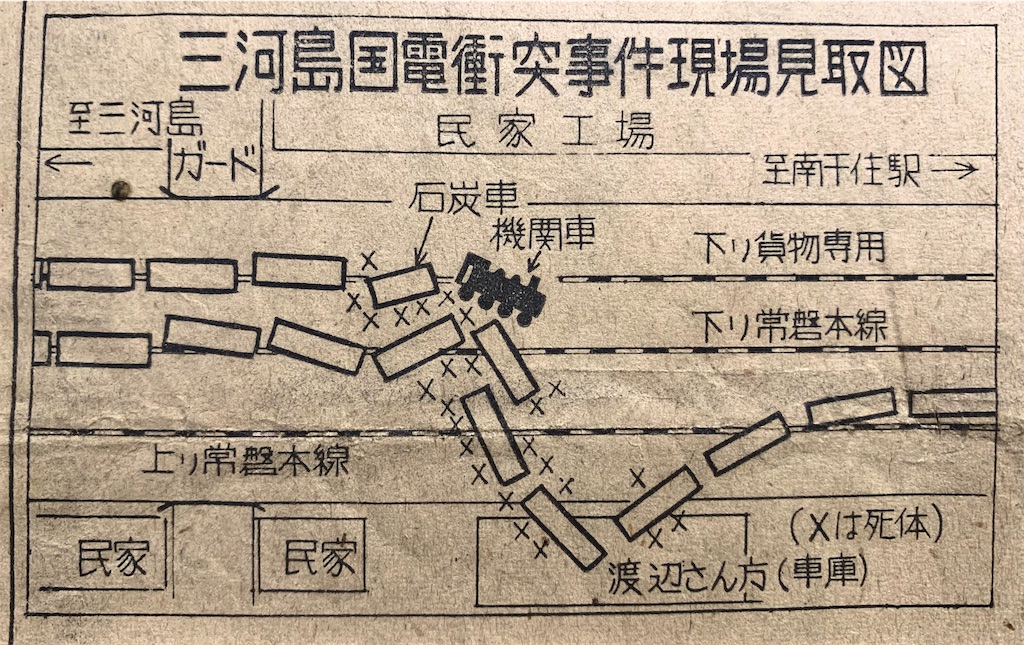

同日午後九時四十五分ごろ国鉄常磐線下り上野発取手行き電車(六両編成)が三河島駅発車直後、並行して走って来た貨物列車の機関車が信号を無視して車止めに乗ったため、下り線側に傾き、電車と接触。客車二両と機関車が脱線した。

事故と同時に下り電車の乗客は避難を始め、付近の人々も高さ約十mの線路土手にはしごをかけ救護を始めたところ、約一分後、こんどは上り線を進行してきた取手発上野行き電車(六両編成)が事故に気付かず、上り線側に傾き脱線していた下り電車に突っ込んだ。

<解説>

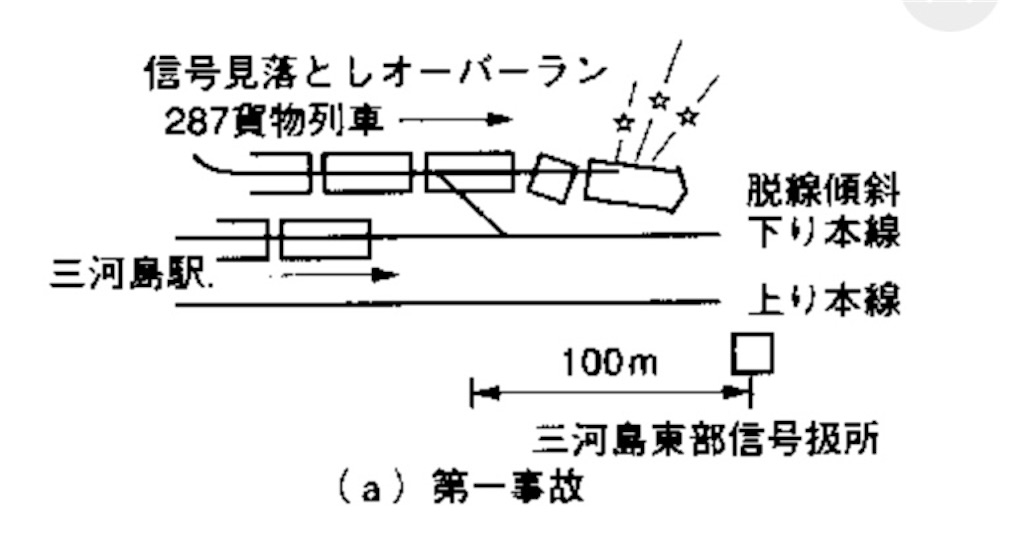

この事故は大きく分けて3つの事故が順番に発生し、特に3番目に起きた事故が多数の死傷者を出す大惨事となった、と言えます。その3つの事故を解説していきます。

外側の下り線を走行していた貨物列車ですが、乗客を載せた電車を先に行かせるために、下り線の合流地点手前で待機するはずでした。合流地点前の信号機も赤になっていたのですが、貨物列車の運転士が赤信号を見落とし、信号に気付いて慌てて急ブレーキをかけたものの止まり切れずそのまま車止めに激突、下り線本線側に脱線しました。これが最初の事故です。

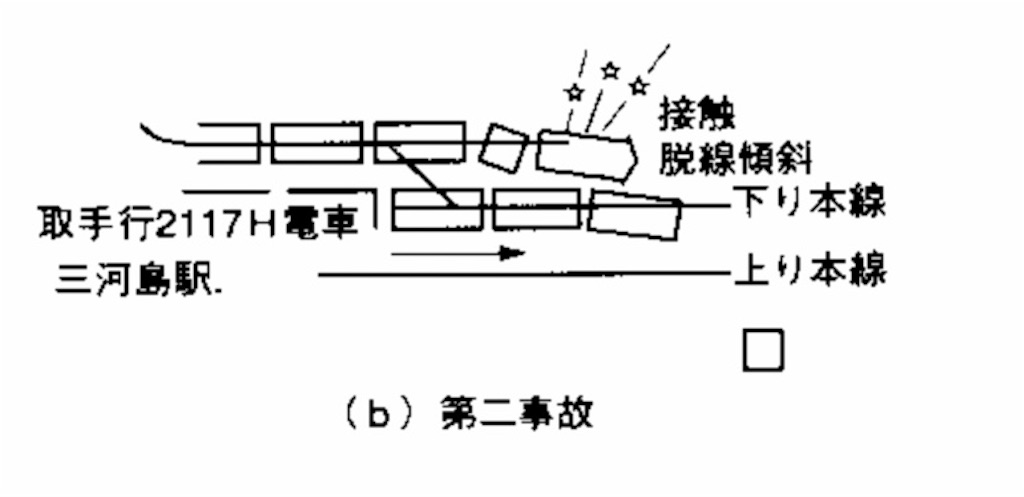

車止めに貨物列車が激突し脱線した10秒後、下り線を走行してきた下り電車が貨物列車に接触、上り線側に向かって脱線。これが第2の事故です。接触した下り電車は、三河島駅を出発したばかりであったので、それほどスピードが出ていなかったこともあり(時速40キロ程度)、第二の事故での被害は死者は出ていませんでした。

ただ、乗客が非常コックを使い勝手に車外に脱出、そのまま線路上を歩いて避難し始めたのが非常にまずい結果を産む要因になったのです。

また、事故現場の近くに信号扱所があり、事故を受けて下り線の信号を赤に切り替えました。ただ、脱線した電車が上り線側にはみ出していることに気付いていなかったので、上り線の信号は青のままでした。

その後、信号扱所の駅員が脱線した電車が上り線も塞いでいることに気付き、すぐさま上り線側の信号も赤に変えようとしたのですが、すでに上り線の電車は信号を通過した後でした。

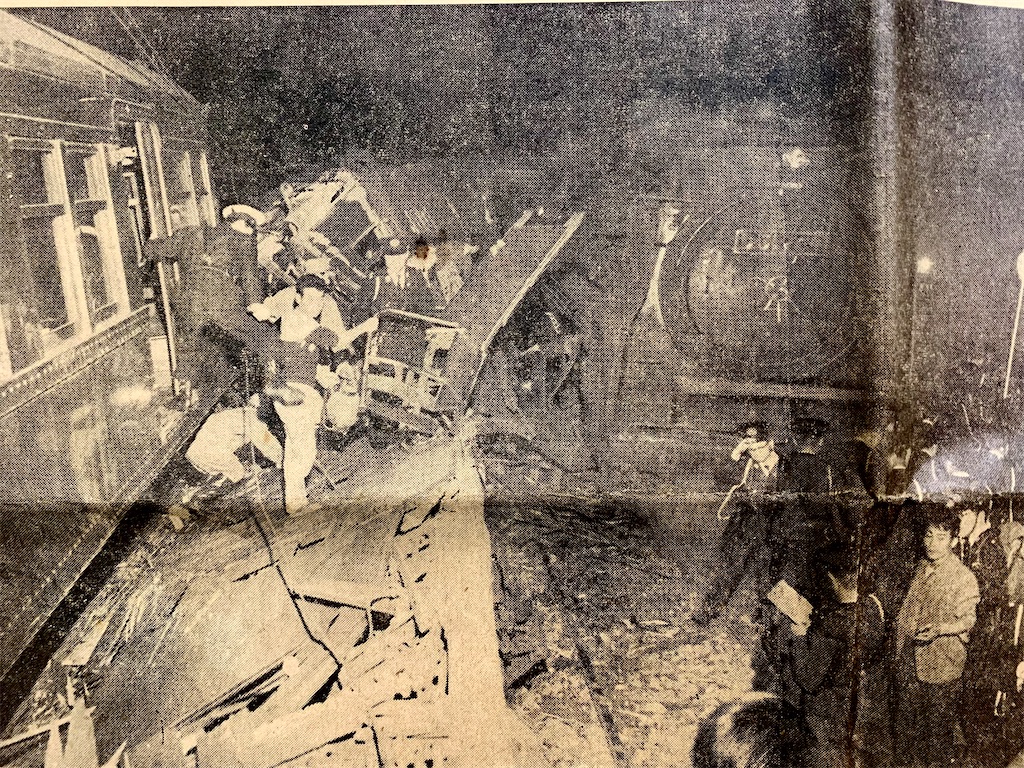

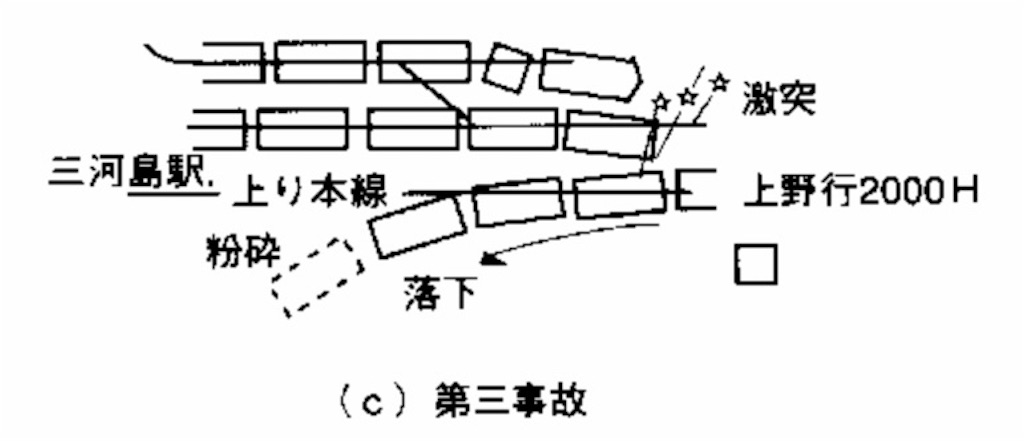

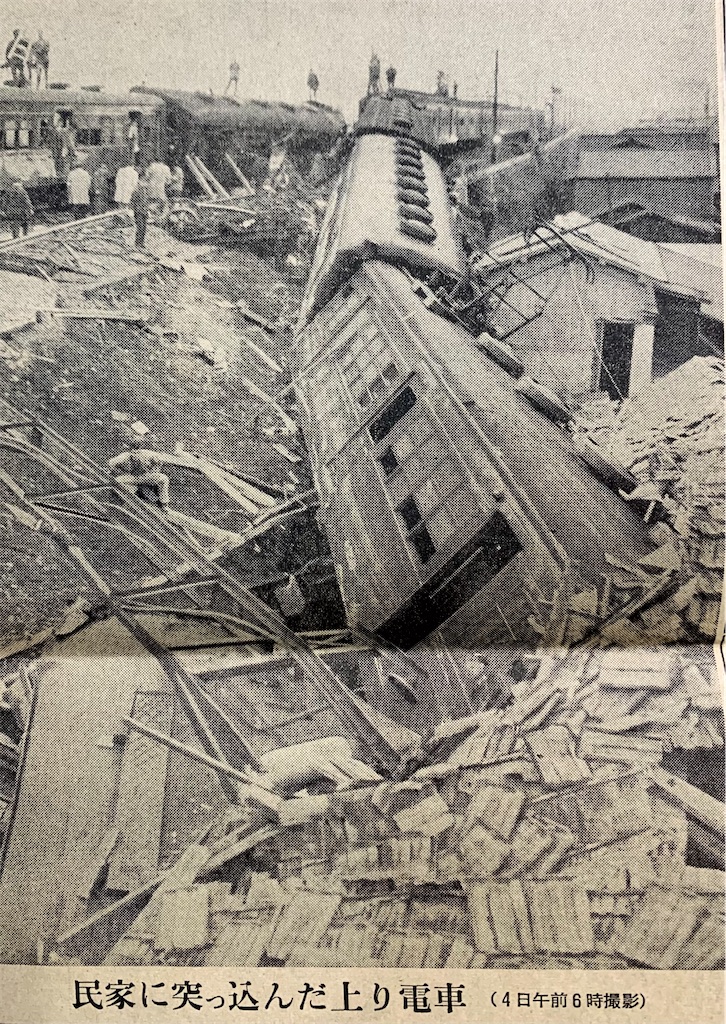

第二の事故から6分後、事故を知らない上り線の電車がフルスピードで事故現場に突入しました。歩いて線路上を避難していた下り線電車の乗客を轢きながら、脱線していた下り電車に衝突しました。その衝撃で、そのまま土手下の民家へ突っ込みました。

そもそも、現在ではトラブル発生時に駅員の誘導なしで乗客が勝手にドアを開けて社外に脱出し線路を歩くってありえないことだと思います。実は1951年(昭和26年)に国鉄桜木町駅で発生した鉄道火災(桜木町事故 - Wikipedia)において、非常時に乗客がドアを開けられる構造でなかったため被害が拡大した過去がありました。その教訓から、トラブル時はドアを開けて乗客を外に避難できるようになりました。これが、アダになったわけですが…。

アメのような線路

三メートルの土手上

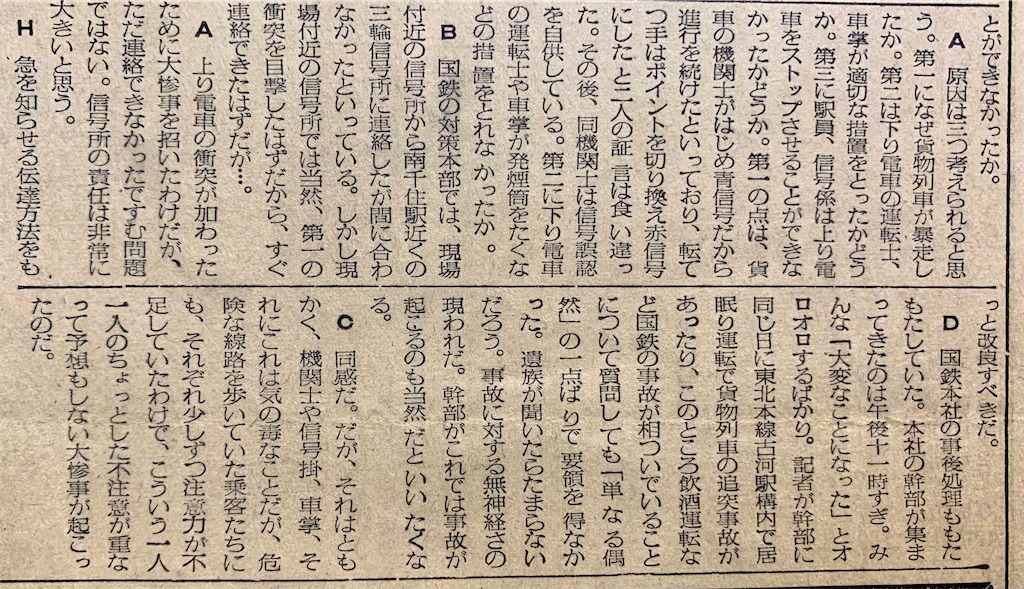

六両大破、救出に大混乱

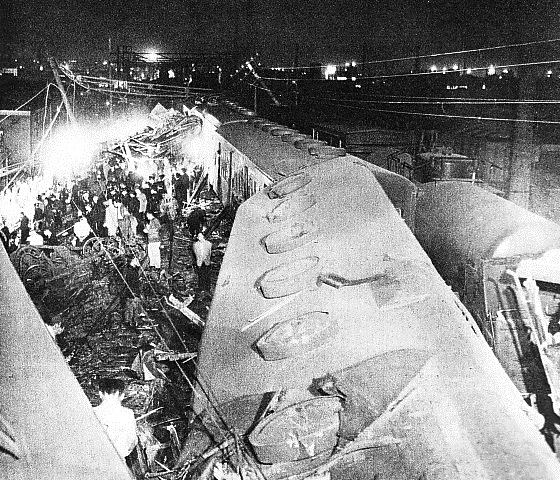

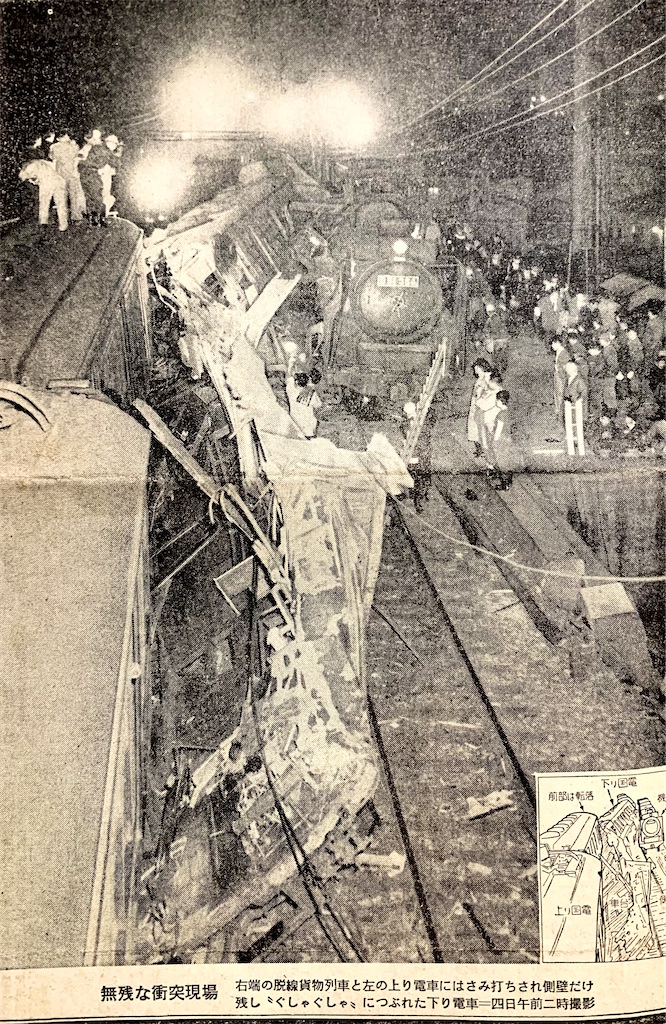

地響きと同時に大きな音を立ててすさまじいスパークを起こし、下り電車の最前部は車台だけ残して車体は吹っ飛んだ。上り電車は下り電車の最前部の客車を乗り越えて前の四両が脱線、うち二両は線路土手下の渡辺さん宅に転落した。このため八十四名が死亡、百三人を超える重軽傷者を出した。警視庁機動隊、付近各警察署、消防隊員らが総出で救護に当たっている。

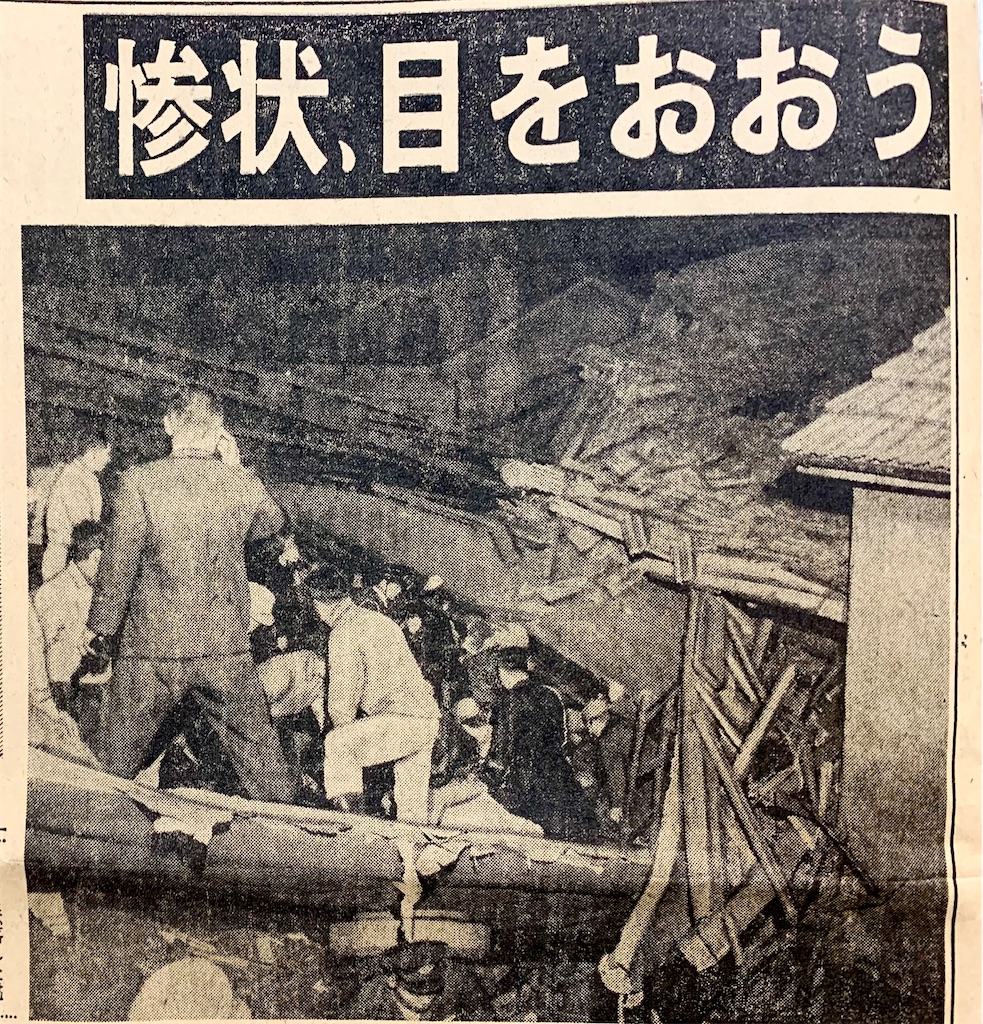

現場は荒川区荒川三丁目三河島ガードの上で、線路はアメのようにひん曲がり、脱線した機関車が夜空に悲鳴のような蒸気音を吹き上げ、救護の人々の声が暗闇の中でどよめきとなり、すさまじい混乱ぶり。事故の現場が高さ三メートルの土手の上のため死傷者はハシゴがけで運び出さねばならず、救助は困難を極めた。

傷の軽い乗客がハシゴ伝いに避難した後、かけつけた救急車で重傷者や死者が次々と運び出された。乗客の洋服、着物は裂け、泥をかぶったように真っ黒。中には手や足のちぎれた無残な被害者もあり。『しっかりしろ、大丈夫だ』と励ます救護隊の声もうわずっていた。

救護隊員の手も被害者の血で真っ赤。付近の青年たちも黙って見ておられず、手に手に戸板を持って救急車や救護トラックに死傷者を担ぎ出していた。一番ひどかったのは線路下に転落した上り電車の最前部の乗客たちで、電車が渡辺さん宅と線路の間にめり込み、最初は救出のしようがなく、壁を壊し、窓を破ってやっと死傷者を運び出していた。

惨状、目をおおう

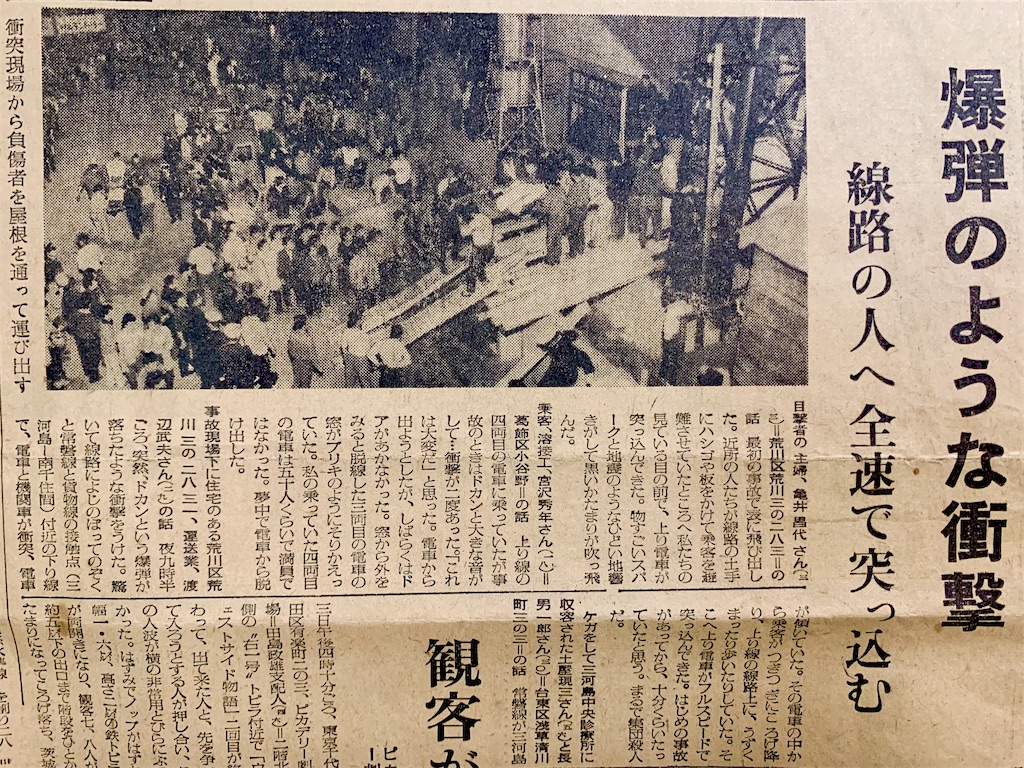

爆弾のような衝撃

線路の人へ全速で突っ込む

目撃者の主婦亀井さんの話

最初の事故で表に飛び出した。近所の人たちが線路の土手にハシゴや板をかけて乗客を避難させていたところへ、私たちの見ている目の前で、上り電車が突っ込んできた。物凄いスパークと地震のようなひどい地響きがして黒いかたまりが吹っ飛んだ。

乗客の宮沢さんの話

上り線の4両目の電車に乗っていたが、事故の時はドカンと大きな音がして…衝撃が二度あった。「これは大変だ」と思った。電車から出ようとしたが、しばらくはドアが開かなかった。窓から外を見ると脱線した3両目の電車の窓がブリキのように反りかえっていた。私の乗っていた4両目の電車は50人くらいで満員ではなかった。夢中で電車から駆け出した。

事故現場下に住宅のある渡辺さんの話

夜9時半ごろ、突然ドカンという爆弾が落ちたような衝撃を受けた。驚いて線路をよじ登っていくと常磐線と貨物線の合流点付近の下り線で、電車と機関車が衝突、電車が傾いていた。その電車の中から乗客が次々に転げ下り、上り線の線路上にうずくまったり歩いたりしていた。そこへ上り電車がフルスピードで突っ込んできた。はじめの事故があってから10分くらい経っていたと思う。まるで集団殺人だ。

惨事・防ぐ手はあった

事故を取材した朝日新聞の記者、カメラマンの座談会の様子が記事になっています。

<まず現場に着いたときの印象から>

A記者「真っ暗な線路の上を手探りで現場にたどりついた。目の前に立ちふさがったのはバラックを押しつぶして積み上げたようなもので、これが上り電車の1両目だと気づくのに時間がかかった。同行した写真部のライトに土手から飛び出した電車が照らし出される。前部は民家に突っ込んでいる。スクラップの山と言う感じだった。スクラップの下から無数のうめき声が聞こえてきた。電車や貨車の下をはい回って事故の模様をつかもうとしていると、柔らかい物につまづいた。ちぎれた人間の足だった。ライトで透かして見ると電車の下、土手の石垣の上に死体がゴロゴロ。髪の毛だけの頭や片腕が散らばっているものすごさだ。」

Cカメラマン「仕事柄、悲惨な光景もずいぶんと見てきたが今度だけは本当にまいったという感じだった。横倒しの電車の屋根に登って写真を撮ろうとしたら、何かにつまづいた。足元を見るとちぎれた手首だった。どうしてそんなところまで飛んだのか

Fカメラマン「どこから手をつけていいか、あまりに現場が大きくすごくて、結局、最後まで全体がつかめないという感じだった」

E記者「子供の物らしい小さなリュック、赤いハンドバックがポツンと置き去られていたのには胸が締め付けられた」

U記者「爆発、衝突、墜落と色々な事故を取材したが、今度ほど戸惑ったことはなかった。群盲象をなでるというか、とにかく現場に行った十数人の記者の取材メモを総合し、やっと事件のアウトラインをつかんだわけだ。それに乗務員の不注意と片付けるには、あまりにも理解しがたいことが次々と起こっているし戸惑ったね」

<現場で感じた問題点>

D記者「貨物列車が車止めに乗り上げた。これが惨事の始まりだった。下り列車が貨物列車と接触するまでの時刻、そしてさらに上り電車が衝突して惨事を大きくした。

B記者「21時37分に第1の衝突があり、第2の衝突は同42分ごろと見られているから、約5分間にどうして上り電車を止めることが出来なかったか」

A記者「原因は3つ考えられると思う。第1になぜ貨物列車が暴走したか。第2は下り電車の運転士、車掌が適切な措置を取ったかどうか。第3に駅員、信号係は上り電車をストップさせることが出来なかったかどうか。第1の点は、貨物の機関士がはじめ青信号だから進行を続けたと言っており、転轍手(ポイント切り替え操作をする係)はポイントを切り替え赤信号にしたと2人の証言は食い違った。その後、機関士は信号誤認を自供している。第2に下り電車の運転士や車掌が発煙筒をたくなどの措置を取れなかったのか」

B記者「国鉄の対策本部では、現場付近の信号所から南千住駅(注:隣の駅)近くの信号所に連絡したが間に合わなかったと言っている。しかし現場付近の信号所では当然、第一の衝突を目撃したはずだから、すぐ連絡できたはずだが…」

A記者「上り電車の衝突が加わったために大惨事を招いたわけだが、ただ連絡できなかったで済む問題ではない。信号所の責任は非常に大きいと思う。」

H記者「急を知らせる伝達方法をもっと改良すべきだ」

D記者「国鉄本社の事後処理ももたもたしていた。本社の幹部が集まってきたのは午後11時過ぎ。みんな"大変なことになった"とオロオロするばかり。記者が幹部に同じ日に東北本部で居眠り運転で貨物列車の追突事故があったり、このところ飲酒運転など国鉄の事故が相次いでいることについて質問しても"単なる偶然"の一点ばりで要領を得なかった。遺族が聞いたらたまらないだろう。事故に対する無神経さの表れだ。幹部がこれでは事故が起こるのも当然だと言いたくなる」

C記者「同感だ。だが、それはともかく、機関士や信号係、車掌、それにこれは気の毒なことだが、危険な線路を歩いていた乗客たちにも、それぞれ少しずつ注意力が不足していたわけで、こういう1人1人のちょっとした不注意が重なって予想もしない大惨事が起こったのだ。」

<目覚ましい地元の協力>

D記者「下町っ子気質というか地元の人たちは実によく協力したね」

S記者「真っ先に現場に駆けつけて死傷者の救出に当たり"この下にいる人はまだ生きている。助けてやれ"と身内を案じるような叫びをあげる男もいて、もたつく救急隊を案内していた。スクラップの上に乗ったあるカメラマンは"下にいる人が潰されるぞ!"と下町っ子に突き飛ばされた。自分の家の戸板を外して見ず知らずの負傷者を運ぶ者もいてね」

D記者「現場近くは道が細く、救急隊の活動も鈍く、近くの病院に怪我人が集中して廊下までうめき続ける人たちでうまった。祝日だったので、はじめ医者の数も足りず、入院はしたものの十分な手当てを受けずに死んだ人も多い。」

E記者「ある病院では、死んだ父親のところへ駆けつけた三歳の幼女が、母親が泣き崩れるので初めはわけが分からなかった。そのうち救急車で次々に担ぎ込まれる血だらけの人たちを見て全身を震わせて立ちすくみ、歯がカチカチなっていた」

A記者「病院で息子を亡くした父親が"死体はどこにあるのですか"と東鉄旅客課の腕章を巻いた人に尋ねたら"よく知らんが向こうらしい"ときわめて冷淡に霊安室を指さした。そこに腕をもがれ泥だらけの息子を見つけ、死体にとりすがっていたが、とても見ていられなかった」

事故のその後について

事故の原因や被害を拡大させた要因は色々あるんでしょうけど、はっきりと言えるのは、最初の貨物列車の運転士が赤信号を見落としたこと(信号の不具合が起きていた説もある)が全ての始まりであり、逆にこの見落としさえなければ、続く第2、第3の事故は起きてはいなかったであろうと思います。

もっとも、赤信号を無視した瞬間に運転士の意思とは関係なく自動で電車が止まるシステム、すなわち自動列車停止装置(=ATS)が導入されれば事故は大幅に減ると考えられるので、この事故を機にATSの設置が前倒しで導入されることとなりました。

また、この事故をきっかけに国鉄内のルールとして「トラブルが発生した際には上下線ともすぐに列車を止める」ことが徹底されるようになりました。徹底された結果、1972年(昭和47年)に北陸トンネル火災事故において被害を拡大させる原因になってしまったのですが…。

この事故において関係者の責任が裁判で問われることとなり、最初の事故を起こした貨物列車の機関士に禁固3年、同じく副機関士に禁固1年3か月、第二の事故後に必要な措置を取らなかったとして下り電車の運転士と車掌にそれぞれ禁固1年6か月の実刑が科せられています。

終わりに…

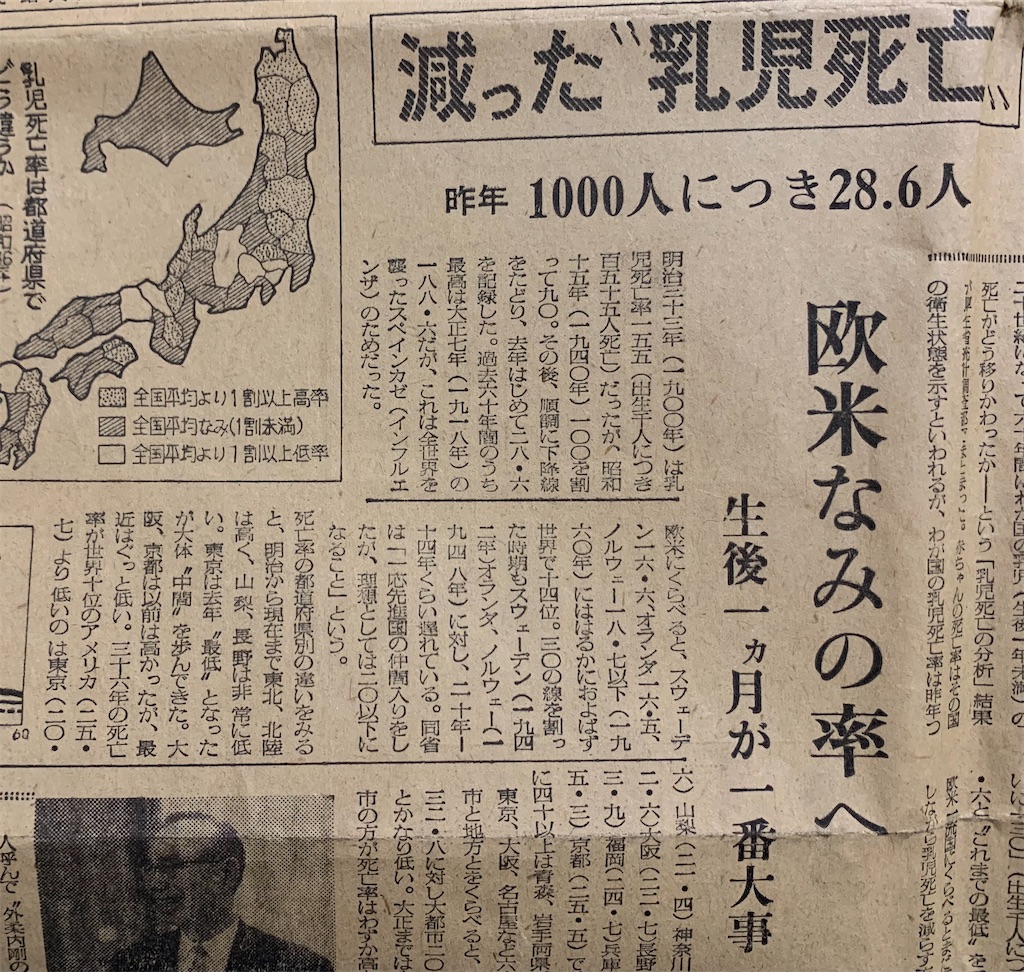

列車事故とは関係無いんですが、同じ日の新聞に乳児死亡率に関する記事が出ていました。

乳児死亡率(1歳未満の乳児1000人当たりの死亡数)が欧米並みに下がりましたよ、やったね!ってニュアンスで書かれていますが、当時(1962〜63年)の乳児死亡率は28.6人だったみたいなんですよね。

すなわち、1000人赤ちゃんが生まれたら1年以内に28.6人は亡くなるよ、って話です。いや、多くね?(๑・̑◡・̑๑)

じゃあ令和の今はどれくらいだよ、って話ですが2021年の乳児死亡率は1.7人です。これは世界トップで、だいたいの先進国は2人くらいで各国ほぼ横並びです。

この数字を見る限り、昔の出生数が多かったのは、単純に1歳を迎えずに死ぬ確率が今より断然に高いから多少は多く産んでおかないと、って意識があったからだと思うんですよね。もちろん数多くの要因の1つには過ぎないと思いますが。

逆に言えば、乳児死亡率が下がれば下がるほど、出生数が減っていくのは、ある意味自然の成り行きな気もしてきますね(๑・̑◡・̑๑)