【保存版】シリーズは、筆者であるツベルクリンが色々なジャンルの有益かつ無益な情報を書いていくシリーズ記事です。今回は「御朱印の意味やもらい方、マナー」についてお話していきましょう。

神社のお参りと関連して、近年"ブーム"になっているのが、御朱印です。

私は現役の添乗員なので、日本各地の神社や寺院にお参りに行きます。多い時でツアーのお客様の半数くらいは御朱印帳を持っている時もあります。

御朱印帳を始めるきっかけは、何となくの方も多いと思います。中には、御朱印についてあまりよく分かっていない方もいっらしゃるでしょう。

今回は、御朱印についてガイドしていきます。ぜひ、お参りのご参考になさってください。

<目次>

そもそも"御朱印"とは?

出典:https://www.isahaya-jinja.jp/

まず、御朱印とは何か?という問いに答えていきます。ごくごく簡単に答えると『神社や寺院に参拝した証として頂ける印』です。

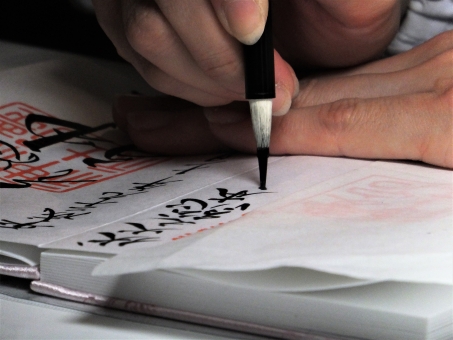

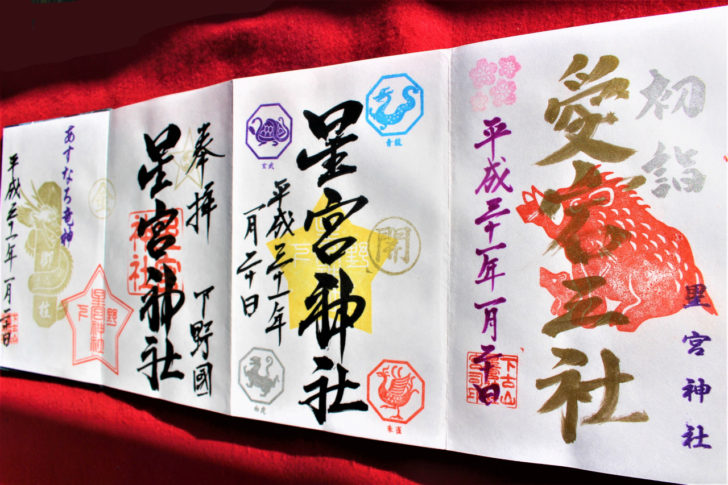

ちなみに、本来"御朱印"とは朱色の印の部分のみを指し、墨書きの部分はあくまでおまけです。

例えば、三重県の伊勢神宮の御朱印は現在でも印のみの授与であり、日付だけ墨書きしてもらえる程度です。もちろん、この「印」が大事なのですから、これで全く問題ありません。それでも現在では、大変美しい墨書きをしてくれる寺院や神社が増えてきました。

御朱印の由来は、神社や仏閣において写経(しゃきょう)を納めた者が、その証に頂いていた印、という説が有力です。

最初は、写経。そのうち読経(お経を読む)、そして江戸時代後半以降から参拝した証で御朱印を頂けるようになりました。

昔は、神社と寺院の区別があいまいで(神様も仏様も一緒、という考え方)、明治時代以降に明確に両者は区別されました。ですから、"御朱印の発祥は寺院か、それとも神社か?"という議論は無意味です。

御朱印帳について

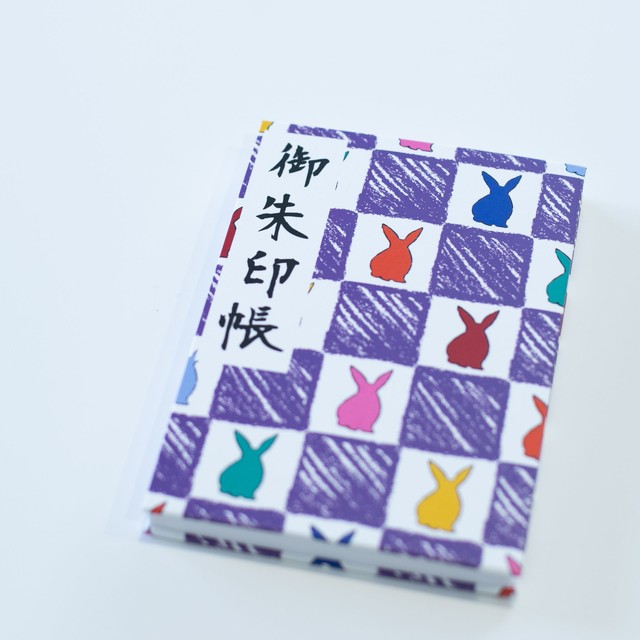

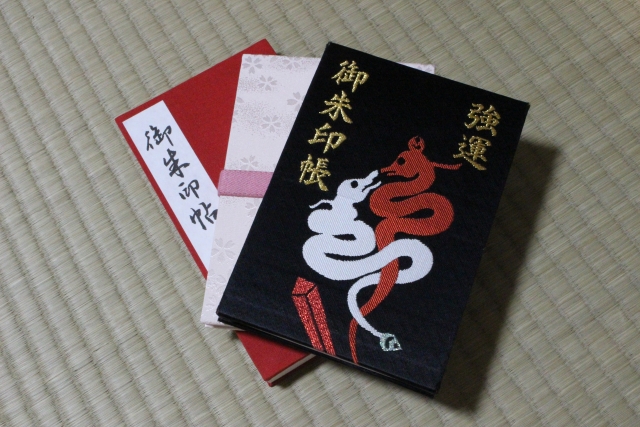

御朱印は、ノートや日記帳など何でも書いてくれるわけではありません。いわゆる「御朱印帳」を用意する必要があります。

御朱印帳は、神社や寺院のお守授与所、参道のお土産屋さん、もしくはネット販売されています。

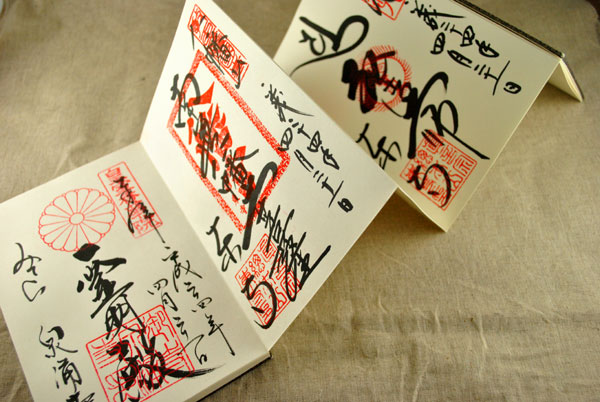

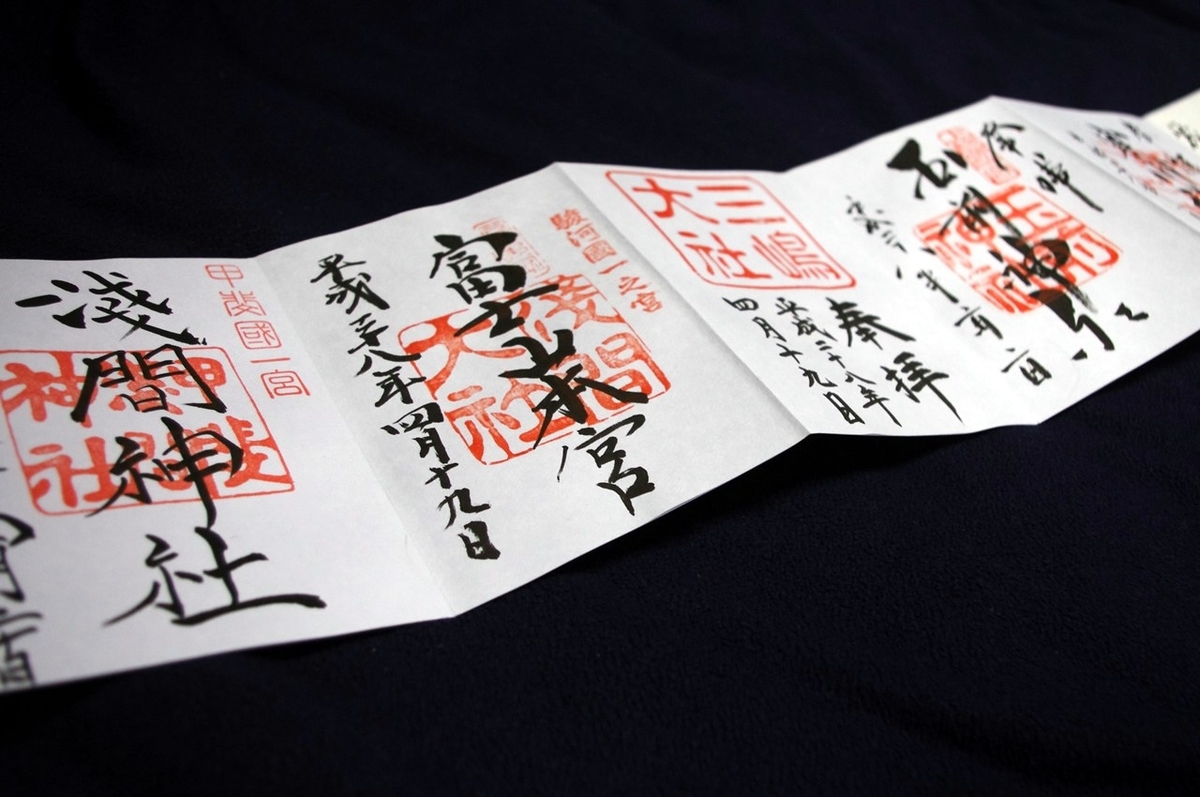

中を開くと、パイプオルガンみたいになっています。

出典:https://www.jisyameguri.com/

御朱印帳の相場は、1000円~3000円くらいと思います。自分の好きな柄を選びましょう。

御朱印帳を購入したらぜひとも、自分の名前&連絡先&住所を巻末ページに記入しておいてください。御朱印帳が紛失した時に、戻って来る可能性が高まります。

また、『寺院と神社で御朱印帳を分けた方がいいのか?』という質問ですが、それに対する私の答えは『どっちでもいい』です。江戸時代までは、寺院と神社の区別はあいまいでした。仏様と神様は、一緒にしても喧嘩しません。

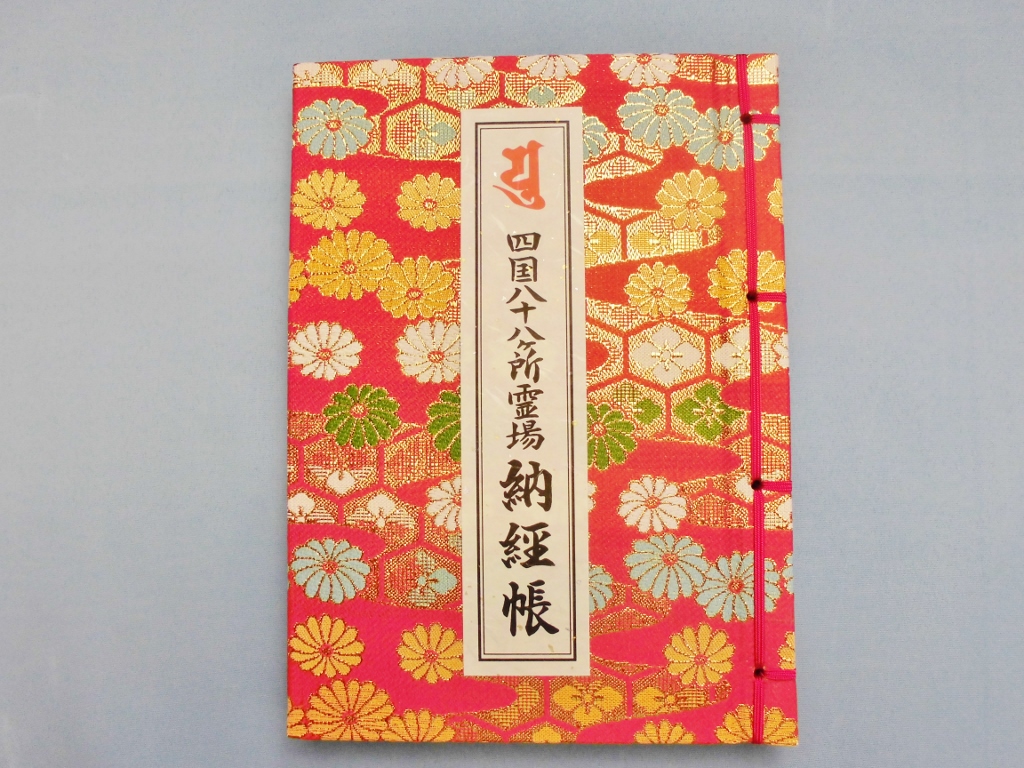

ただ、ごくごく一部の寺院もしくは神社では、同じ御朱印帳に記入することを嫌うところもあります(四国八十八カ所の霊場の寺院とか)。例えば、霊場巡りをする場合、その霊場で1冊の帳面を準備すると良いでしょう。四国八十八カ所で1冊、とかね。(ってかそういう霊場巡りの場合、霊場専用の帳面が販売されてるんですけどね)

出典:https://item.rakuten.co.jp/

御朱印のもらい方

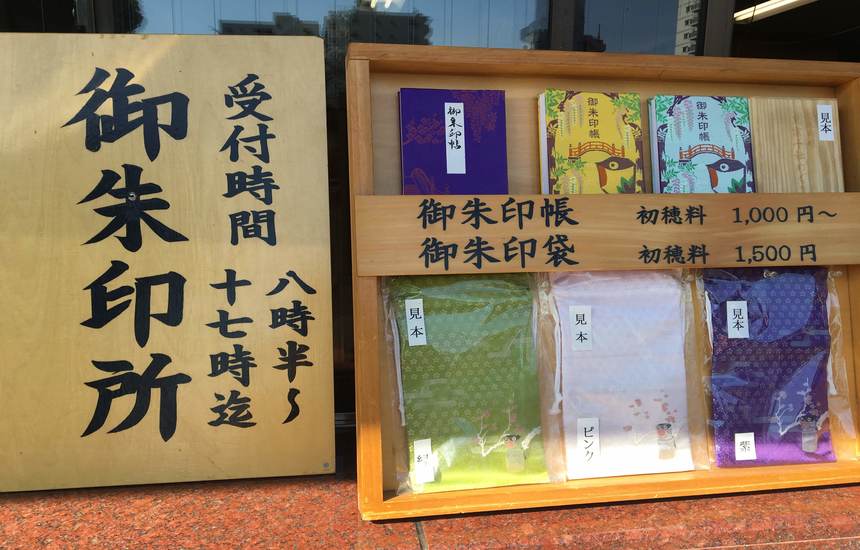

御朱印をもらえる寺院や神社では、「御朱印所」が設置されています。たいてい、お守り売り場の横にあります。ここに、自分の御朱印帳を持ってもらいにいきます。

もちろん、有料です。たいてい御朱印料は300円です。小銭を事前に準備しておきましょう。500円玉や1000円札ならまあ大丈夫でしょうが、1万円とかお釣り無いって言われちゃいますよ。

基本的なルールですが、御朱印をもらうのは参拝が終わった後!ということです。参拝の証に頂く印なのですからね。

ただ、例外があって『お参りの前に御朱印帳を御朱印所に預けてから行ってね!』パターンの場所も存在します。

出典:https://lovepeace-shuchan.com/

このケースは、参拝客が多い寺院や神社に見受けられるルールです。まとめると

〇基本的には参拝後、御朱印所へ持っていく

〇『お参りの前に預けてね』とある場所は、御朱印帳を預けてからお参りする

ということです。参拝客が少ないとその場で御朱印がもらえます。参拝客が多い場合、待ち時間が発生することがあります。たいていの御朱印所では、番号札を渡されて『〇〇分後に再度お越しください』と言われます。

書き手が居ない場合、半紙が置いてある場合があります。

その場合は、御朱印料を納めて半紙を家に持ち帰り、御朱印帳へ糊付けしてください。

御朱印所の時間ですが、朝の開始時間は7時だったり8時だったりまちまちです。終わりはたいてい17時のようです(年始はこの限りではない)。

17時を過ぎそうな場合ですが、事前に寺院や神社に電話すると10分~15分くらいは待っててくれたりします。ツアーで神社到着が遅れそうな時(なおかつ御朱印帳を持っているお客様が多い時)は、添乗員の私が『もうちょっとで着くから待っててくれ~』電話をすることはあります。

もちろん、17時を1秒でも過ぎたら一切受け付けないところもあります。基本は受付時間を守りましょう。

御朱印のマナー

御朱印をもらう際に、マナーというかルールがあります。これを守れていない方が非常に目立ちます。まとめると次の通りです。

①御朱印帳は1人1冊まで(複数冊はNG)

②御朱印は自分でもらいに行く(誰かに頼まない)

③御朱印をスタンプラリー感覚で集めない

④御朱印所の方に文句を言ったりしない

⑤御朱印帳を転売しない(正直論外です)

御朱印とは、自分がお参りをした(もっと言えば神様や仏様とご縁を結ぶことが出来た)証に頂くものです。ですから、あくまで自分自身でお参りをし、御朱印所へ行くべきです。『友人の分も‥』と預かったりしないでください。

ツアー中に『添乗員さん、御朱印帳預けるからもらってきてよ』とかおっしゃるお客様もおられますが、それもNGです。御朱印の意味を分かっていないからそんなセリフが飛び出るのです。

③に関しては、そもそも御朱印"集め"みたいな表現が大嫌いです。御朱印は、それ自身が神様や仏様の生き写しであり、同等の意味を持ちます。それを、スタンプラリー感覚でやってるから"集め"みたいな表現になるのです。

そして、そのようなありがたい気持ちを持っていないから、④のような奴が現れるのです。それこそ罰当たりですよ。

⑤とかもう論外です。売る方も売る方だけど、買う方もね‥(´・ω・`)。そんなん買って何のご利益があるというのでしょうか?

御朱印帳がいっぱいになったら‥

たくさんお参りして、御朱印帳がいっぱいになったら、その御朱印帳はどのようにしたら良いのでしょうか?もし、そのような質問を受けた場合、私は『自分があの世に行く時に、棺桶に入れてもらいなさい』とお答えしています。

あの世へ行く際に、『私は前世でこれだけ多くの仏様や神様とご縁を結びましたよ!』と三途の川の受付でアピールできるからです。

ってことは、生きているうちに家族の人に『あの御朱印帳、タンスの中に入っているから棺桶に入れてね!』って言っておかなければなりません。忘れずに。

終わりに‥

最近は考えが変わって来て、『スタンプラリー化してしまっても、神社や寺院にお参りに一切来なくなるよりはマシかな~』と思うようになってきました。ただ、マナーやルールをきちんと守って楽しいお参りライフを送ってくださいね♪