【時には昔の雑誌を‥】シリーズは、筆者であるツベルクリン所有の昔の雑誌を、解説を入れながら読んで行くシリーズ記事です。今回は1965年4月30日号『アサヒグラフ』を読んで行きましょう。

前回の当シリーズの記事はこちら

当ブログの【時には昔の雑誌を‥】シリーズにおいて、取り上げまくっている定番の雑誌があります。『アサヒグラフ』です。

『アサヒグラフ』とは、朝日新聞社が1923年から2000年まで発行していた写真報道雑誌です。当時の様子が写真を通してよく伝わってきます。

今回取り上げる1965年(昭和40年)4月30日号は、"初夏の小旅行コース特集"と銘打っており、日本各地の旅行コースを案内しています。1965年当時は、まだ新幹線は東京~大阪間のみ、高速道路に関しては大阪~名古屋間のみ、と交通網はほとんど整備されていませんでした。旅行ていうか修行だと思うんですが、ちょっと見ていきましょう。

<目次>

- 表紙ページ

- 目次ページ

- 富士山と白糸の滝(静岡県)

- 寸又峡温泉(静岡県)

- 谷川岳(群馬県)

- 黒部ダム(富山県)

- 橋杭岩(和歌山県)

- 那智勝浦(和歌山県)

- やまなみハイウェイ(大分県~熊本県)

- 時代を感じる広告

- 終わりに‥

表紙ページ

表紙は、この年(1965年)に就航したさくら丸の写真。横浜港から江の島、そして伊豆大島を結んでいました(さくら丸は1982年に引退)。江の島から伊豆大島までどれくらい時間がかかるんでしょうね?まあ、時間かかったとしても写真を見ると、酔い放題ゲロ吐き放題っぽいので安心しました。

目次ページ

この雑誌で取り上げられているのは、日帰り~2泊旅行までの短期間の旅行です。私は添乗員なので、自分が仕事で行った先の観光地が55年前はどんな様子だったのか気になります。

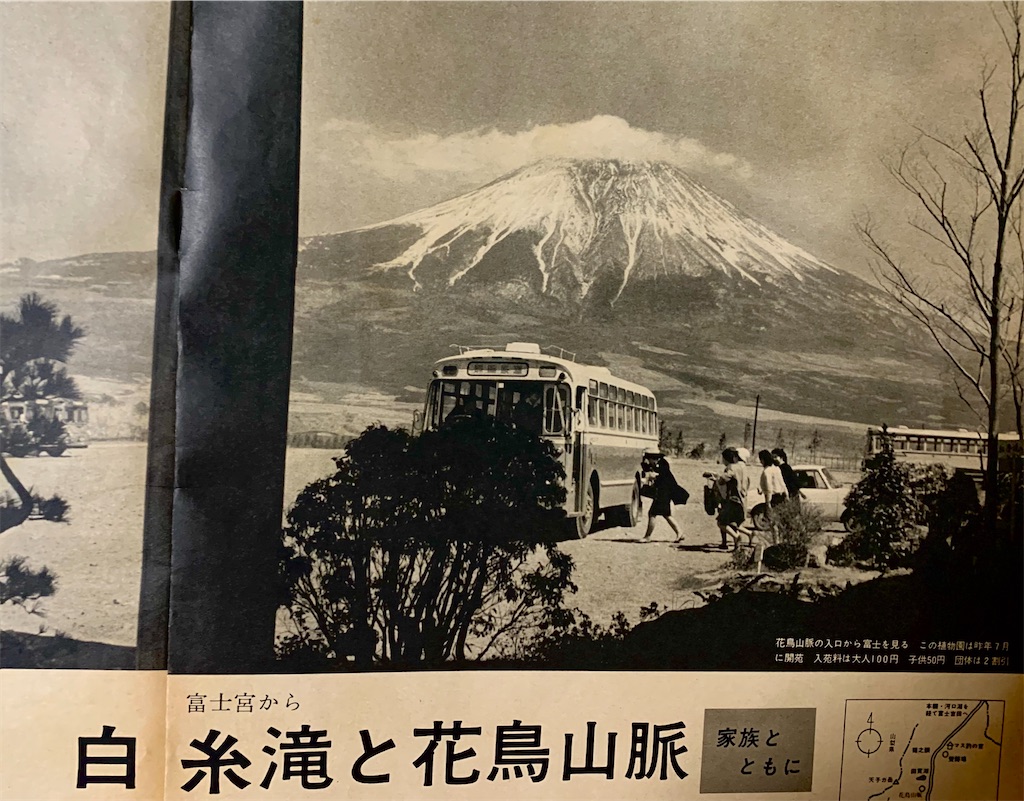

富士山と白糸の滝(静岡県)

バスがまた時代を感じるわ(*'ω'*)。そして、時代は変わっても富士山は美しい。

白糸の滝とは静岡県富士宮市にある滝で、その水は富士山の雪解け水ということです。高さ20m、横の幅150mと高さより横のワイド感を楽しむ滝です。

富士宮市はニジマスの産地らしく、この当時は滝つぼにニジマスを放流しちゃうダイナミックな時代だったようです。

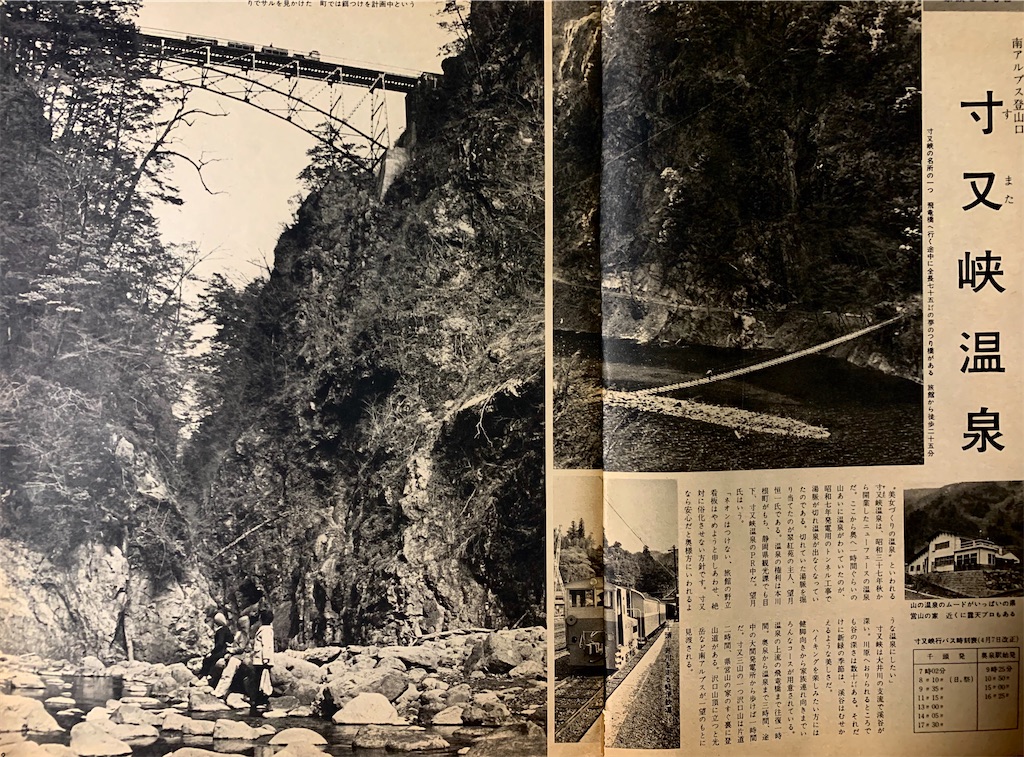

寸又峡温泉(静岡県)

日本中を観光していると突如として不本意ながらGoogleポリシー違反な地名に遭遇することってあります。寸又峡(すまたきょう)温泉もその1つです。

寸又峡温泉は、1962年に開湯した当時(雑誌発行は1965年)最新の温泉だったそうです。しかも美人の湯だそうで、ますますGoogleポリシー違反です。

雑誌中の文章を引用します。

"静岡県観光課でも目下、寸又峡温泉のPR中だ。望月氏は言う。『ネオンは付けない、旅館の看板はやめようと申し合わせ、絶対に俗化させない方針です。寸又なら安心だと奥様方に言われるような温泉にしたい』"

「寸又(すまた)なら安心」とか、何かもうアレなセリフです。

まあ、観光協会の狙いとして世俗化してない静かな温泉を目指したのでしょう。観光課もPR中とのことでしたが、皮肉にもこの温泉が一躍有名になったのは、殺人犯が起こした立てこもり事件だったんですけどね(´・ω・`)

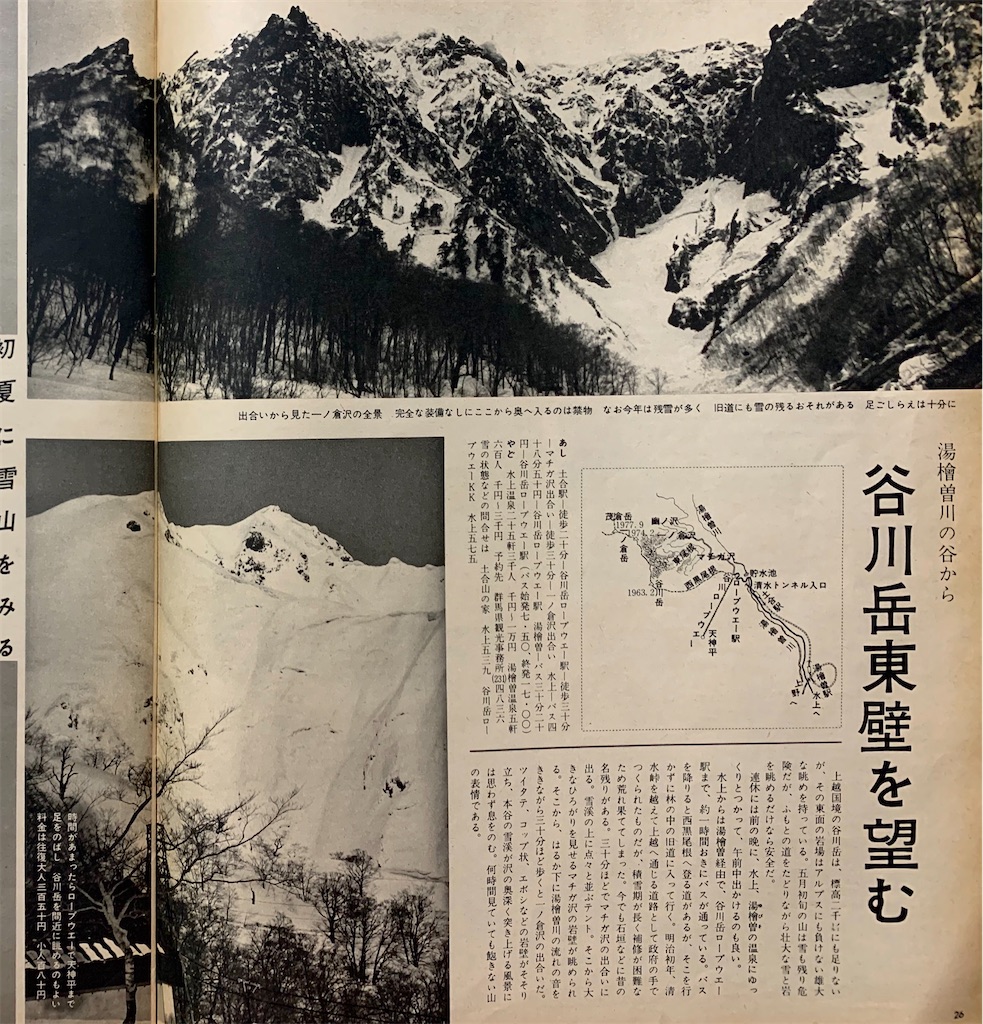

谷川岳(群馬県)

ところで皆さんは世界で最も登山客を殺している山をご存知ですか?エベレスト?マッキンリー?マッターホルン?それとも富士山?

正解は群馬県と新潟県の境界にそびえる谷川岳さん(標高1977m)です。谷川岳さんが殺した登山客の総数は805名で断トツの世界一です。

ウィキペディアの記事を引用すると

"ちなみに、世界各国の8000メートル峰14座の死者を合計しても637名であり、この飛び抜けた数は日本のみならず「世界の山のワースト記録」としてギネス世界記録に記載されている"

とのこと。ヤバいやつやん(*'ω'*)

標高2000mにも満たないクソ雑魚がどうしてこんなにも多くの登山客を殺しているのでしょうか?谷川岳への登山方歩としては、ロープウェイで上のほうまで行き、そこから尾根伝いに山頂を目指すのが一般的です。このルートだと死ぬどころか遭難することも珍しいです。

ただ、登山者の中にはまさしくアウトローな登り方をする人がいます。谷川岳の場合、谷川岳東壁(一ノ倉沢)からの岩壁登りがアウトローな登山道として存在しているのです。

こちらが一ノ倉沢から見た谷川岳東壁。白黒で見にくいので、カラー写真を見てみましょう。

こんなん登っていくとかアウトローじゃなくてただのバカやん(*'ω'*)

ちなみに、この岩壁をふもとから眺める分は安全です。アスファルトの道が整備されています(自家用車乗り入れは禁止)。

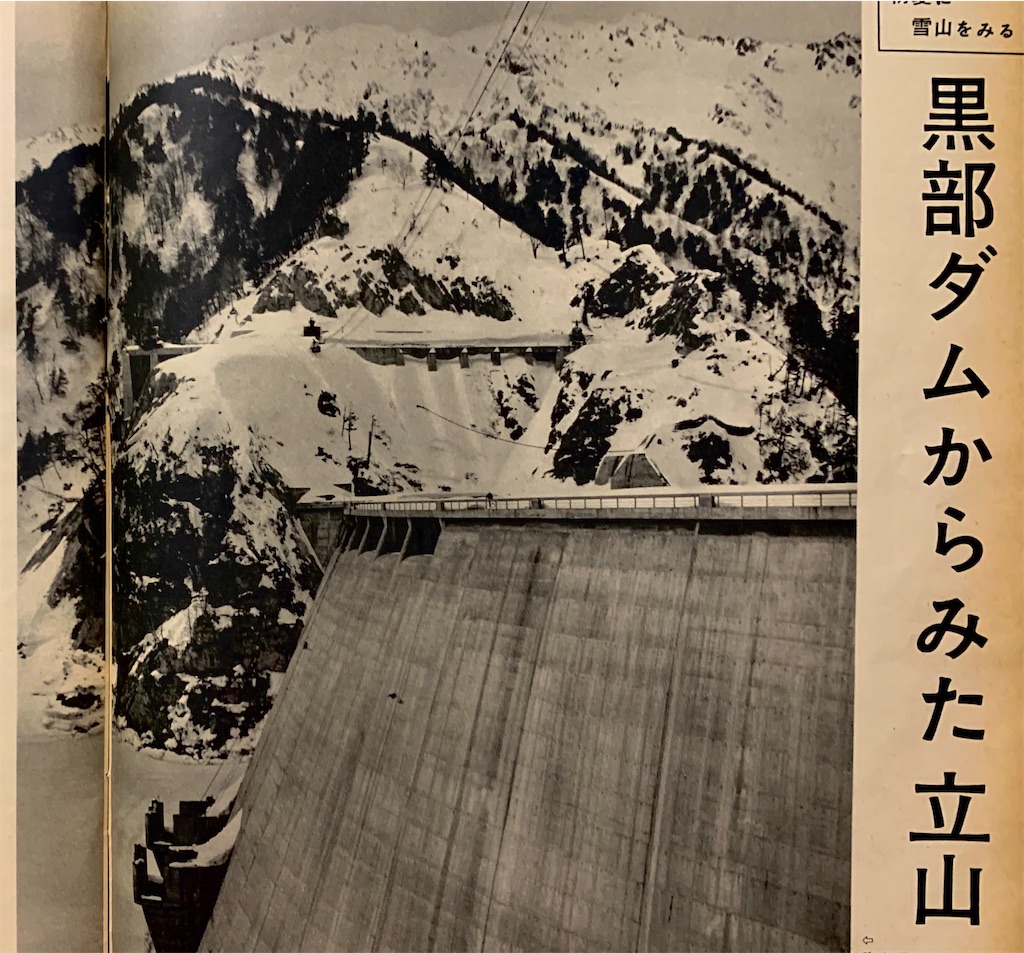

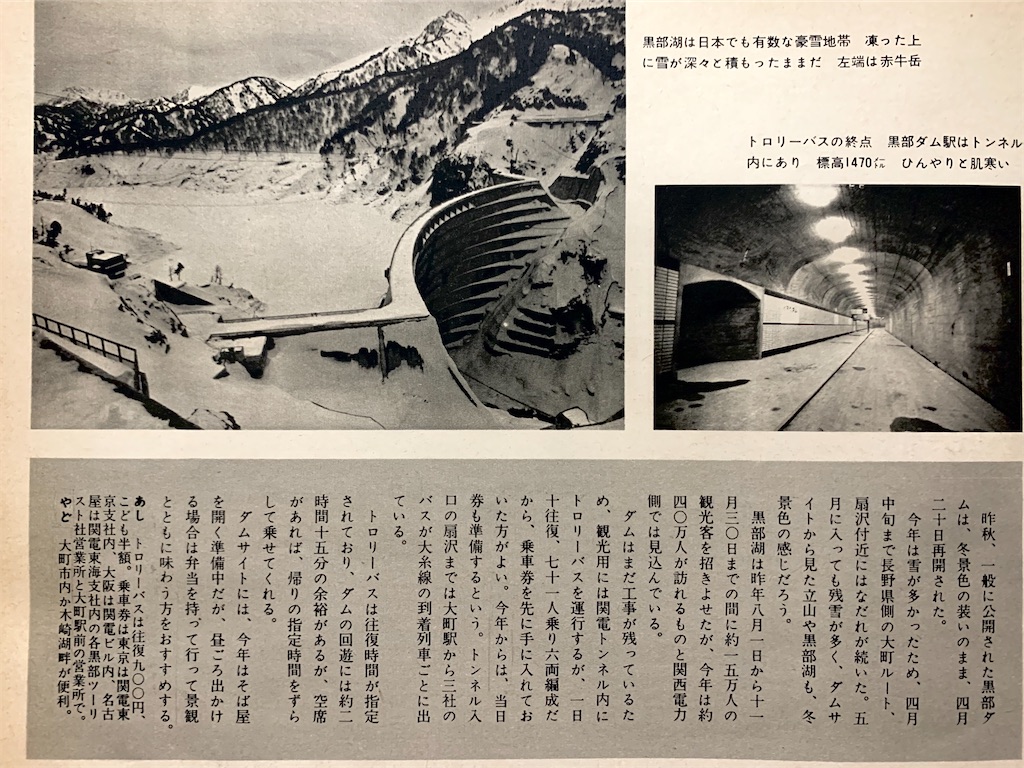

黒部ダム(富山県)

世の中には"ダムマニア"が存在します。何にだってマニアはいるのです。まあダムマニアじゃなくても知名度は高いであろうダムが、富山県の黒部ダムです。おそらくダムマニア同士の会合で"好きなダムは?"って話題になった場合、黒部ダムとか言ったら即にわか扱いされるんでしょうけど(*'ω'*)

黒部ダムは1963年に完成したダムであり、当時の日本最大級の一大プロジェクトでした。現在では、黒部ダムを経由して長野県~富山県を結ぶ観光ルート「黒部立山アルペンルート」が開通しています。

この雑誌の発行当時は、まだ全線開通しておらず、ダム建設のために掘られた長野県側の関電トンネルを通って黒部ダムへの見物客を案内していました。関電トンネル内はトロリーバス(現在は電気バス)が運行しており、『ダムを見たい!』とかいうマニアックな要望に応えていたわけです。

雑誌中の文章を引用すると

"今年は蕎麦屋を開く準備中だが、昼頃出かける場合は弁当を持って景観とともに味わうことをお勧めする"

とか書いてます。現在では、ダムの堰堤にある食堂でダムカレーを提供しています。

出典:https://www.kurobe-dam.com/

ただ、白いご飯を堰堤っぽくしただけなんですけどね。むしろ食べにくい(*'ω'*)。でも、ダムマニアの方々はこれをありがたく召し上がるのです。

橋杭岩(和歌山県)

変な形の岩ってそれだけで観光地になります。人間は岩が好きなのです。

橋杭岩(はしくいいわ)は、その名の通り橋の杭(くい)みたいな細長い岩が乱立してる光景が見られます。

こういうのは、朝日でも夕陽でもとにかく太陽当てとけば良いみたいな風潮があります。シルエット姿が美しいとかなんとか。ただね、朝日が昇る瞬間は寝てたいし、夕陽が沈む瞬間は風呂に浸かりたいです(*'ω'*)

那智勝浦(和歌山県)

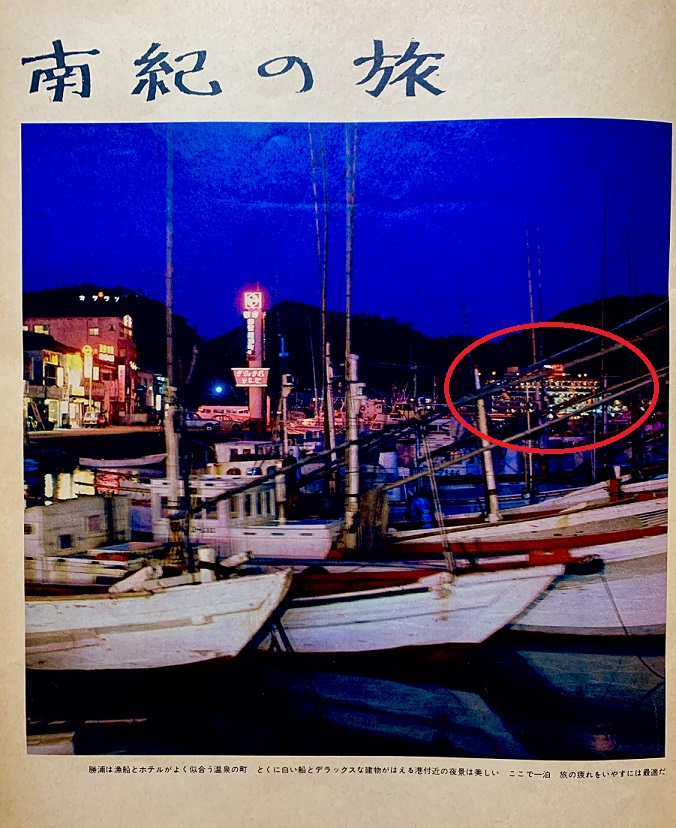

和歌山県の那智勝浦(なちかつうら)温泉は、雑誌掲載当時(1965年)、同じ和歌山県の白浜温泉と並んで新婚旅行先としてにぎわっていました。

前述した寸又峡温泉の項で"ネオンサインはいらない"みたいに言ってました。景観を維持したい場合はそのほうが良いのでしょうけど、私はむしろ昭和感溢れるネオンサインのある風景ってのが好きです。なんか人間味があるじゃないですか。

上の雑誌ページに私が赤丸を加えています。那智勝浦温泉で最大規模を誇るホテル、ホテル浦島です。

ホテル浦島 公式HP | 大洞窟温泉忘帰洞 南紀勝浦温泉 Hotel Urashima Resort&Spa

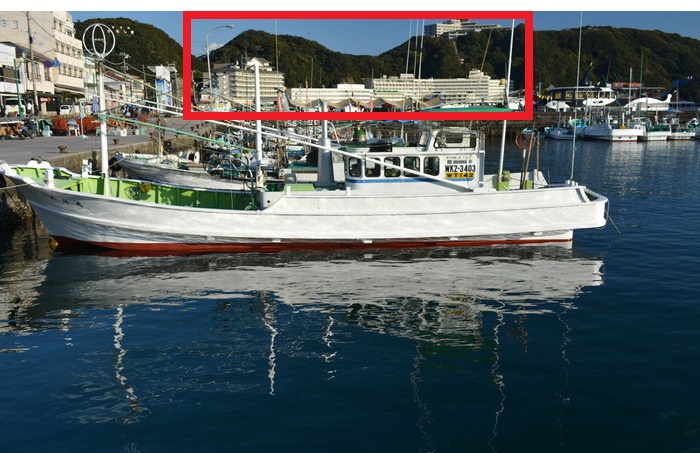

ホテル浦島は、1956年(昭和31年)開業のホテルです。団体ツアーで行きまくってます。雑誌発行当時は2階建ての本館のみでした。

では、現在の様子をご覧ください。

増えたよ!建物増えたよ!なんか山の上にも建物あるよ!

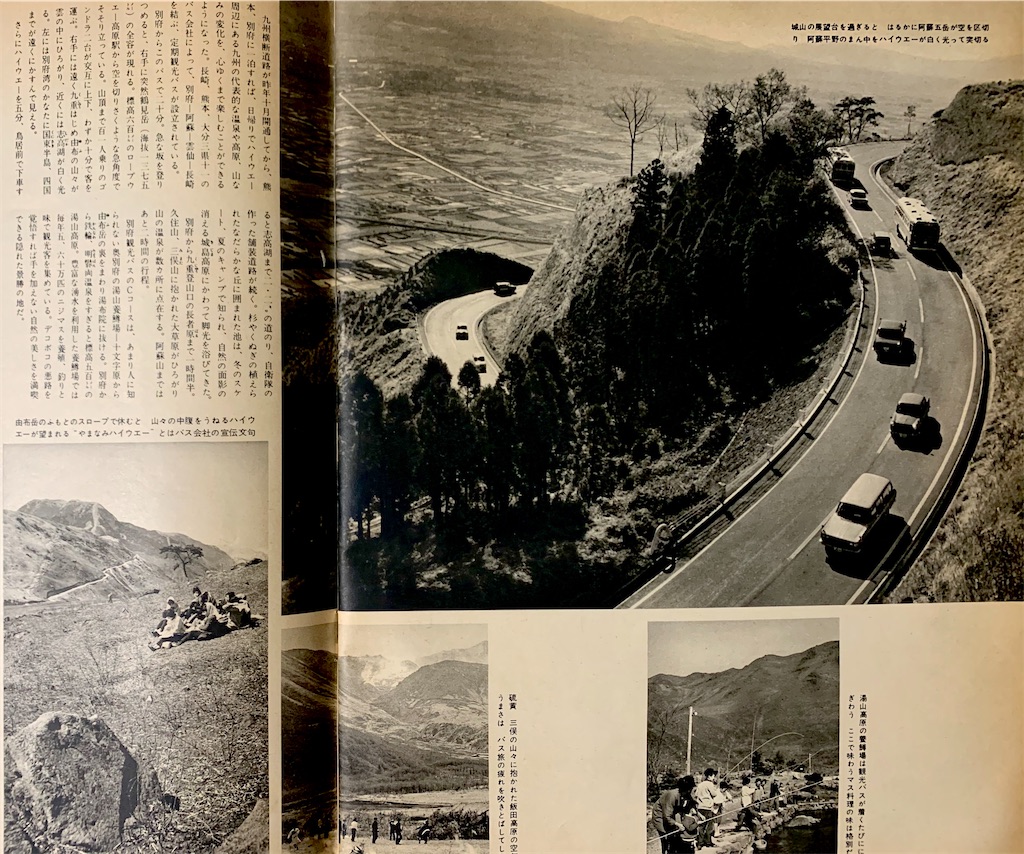

やまなみハイウェイ(大分県~熊本県)

大分県の別府温泉から熊本県阿蘇方面を結ぶ九州横断道路は、雑誌掲載の前年1964年に有料道路として開通しました(現在は無料)。愛称は「やまなみハイウェイ」です。

やまなみハイウェイなんて名称はとてもオシャレですわ。しかも、50年経った今でも全く古さを感じません。ちなみに、この名称は一般公募で付けられた名前です。他の候補となった名前は「アベック道路」です。なんだろう、この時代を感じるネーミングは(*'ω'*)。

※アベックとは、恋人同士という意味と経由する地名「阿蘇(あそ)」「別府(べっぷ)」「久住(くじゅう)」の頭文字って意味もあるらしいけど、いかんせん時代遅れ感でいっぱいです。

九州にいながらにして北海道感を味わえる道路です。まあ、最初から北海道行った方が早いんですけどね(´・ω・`)。

すごく美しい道路ですが、沿線では放牧が盛んです。その辺に牛や馬のうんこが転がってますが、そういうの気にせずに草むらに寝っ転がりたいですね!

時代を感じる広告

「石炭資源の開発はこれからのわが国にとってますます必要なものになる」とかいうスローガン、後の歴史を知ってる我々からすれば、なんと虚しく響くスローガンでしょうか。

雑誌が発行された1960年代は、"石炭から石油へ"の時代でした。石炭産業がどんどん斜陽化していった時代なのです。

文章を引用します。

"石炭から石油への熱源の移り変わりは、国全体としても言えることなのです。いわゆる「エネルギー革命」です。

しかし、国全体の立場からは、問題が無いわけではありません。その第一はわが国が石油資源をほとんど持っていないことです。(中略)エネルギーの大部分を海外に依存するという不安があるのです。これは大変な問題です。

国内にまったく資源が無いというならやむを得ないで済まされるかもしれません。しかし、この国にも、電力を生むための豊かな"水"とそして"石炭"があるのです。(中略)火力発電の燃料として、国内資源である石炭を活用しなければならないことも明らかです"

このページの文章の概要は、『石炭はちょっと立ち遅れてる感あるけど、我が国は水と石炭が豊富なのだから、石油なんかに頼るなよ(*'ω'*)。まあ、水力発電だけじゃ不足するから、石炭を原料にした火力発電をガンガンやろうぜ!』って論調です。

現実は無残です。

出典:http://www.garbagenews.net/

赤とオレンジは国内石炭産出量、水色と青は輸入分。日本は国内石炭使用量のうち99.3%を海外に依存しています。

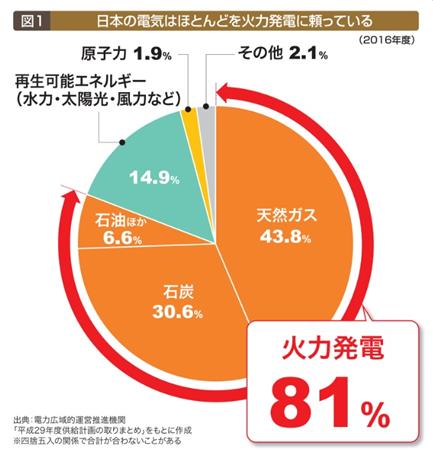

じゃあ、輸入した石炭を何に使用しているかと言えば、

現在の日本は超火力発電な国です。もっとも、10年前までは「原子力発電」もかなりやってたのですが、原発事故のせいで発電量はほぼ0に。

雑誌掲載当時、日本の発電を担っていたのは水力発電でした。ただ、雑誌はいずれ「火力発電>水力発電」の時代が来るとにらんでいました。そして、その火力を担うのはやっぱり石炭なんだと‥(´・ω・`)。

その予想はある意味当たりました。ただ、現実は石炭は石炭でも、外国産の石炭が日本の国内エネルギー発電を担っているのです。まさか、55年前の時点で将来的に日本が石炭を海外に依存するなんてこれっぽっちも思っていなかったことでしょう。

決して、日本の石炭が枯渇したわけではないのです。採算が合わなくなっていったのです。そして海外から安い石炭が大量に入って来て日本の石炭産業に大打撃を与えたわけです。

終わりに‥

なんか最後の方は社会科チックになってしまいましたが、元社会科教師だもん。しかたない(*'ω'*)

当ブログのtwitterアカウントはこちら